クロード・モネが繰り返し描いたフランス北部エトルタの岩壁。特に『ラ・マンヌポルト』は岩の先端部だけが画面一杯に描かれ、実際には一体どうなっているの?と思いませんか。

1874年の第1回印象派展から150周年の今年、その岩壁をはじめ、ゆかりの地を巡るツアーを発見! GWも利用して参加してきました。

こんなご時世のため、行きはアラスカ周りでアメリカ大陸を飛び越えてフランスへ。通常より2時間ほど余計に掛かります。

旅の始まりは、シャルル・ド・ゴール空港から程近いオーヴェル=シュル=オワーズから。

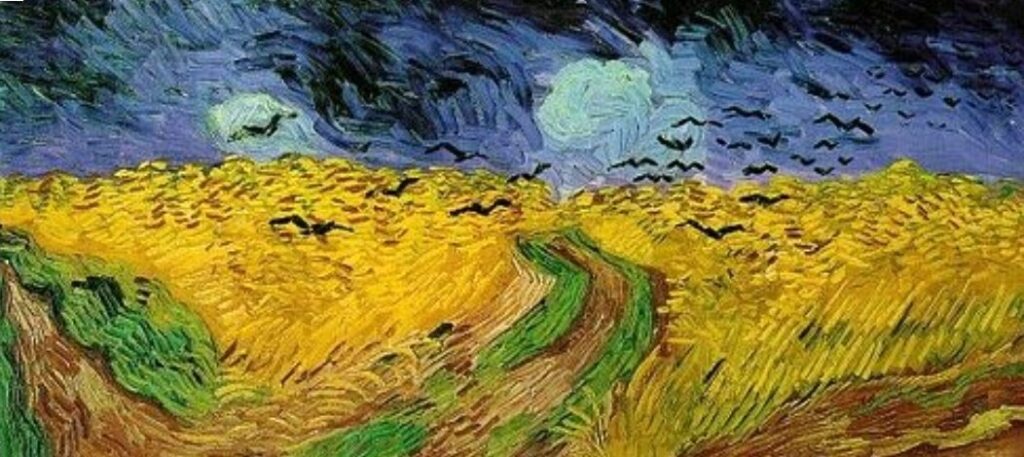

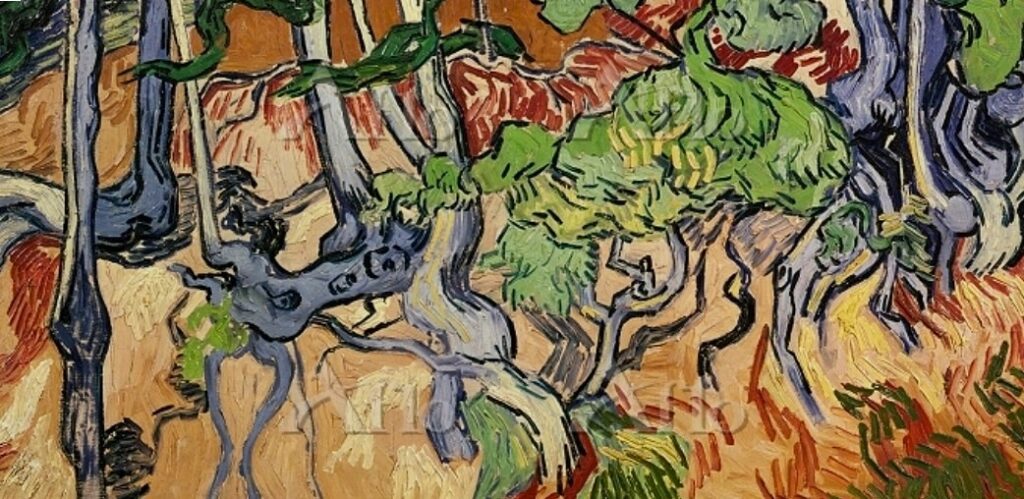

おや、印象派なのにオーヴェル=シュル=オワーズ? そう、ここはゴッホ終焉の地です。通常、「ポスト印象派」と分類されるゴッホですが、情念そのものがうねるようなあの絵は、何派というより、あくまで「ゴッホ」ですよね。印象派ゆかりの地を巡る前に、印象派の影響を受けたゴッホの足跡を辿ってみます。

1853年生まれのゴッホが本格的に画業を志したのは27歳のとき。亡くなるまでのわずか10年で2100点以上の作品を残しましたが、ここオーヴェル=シュル=オワーズでの最期の2か月間には80以上もの作品を仕上げています。

最期に暮らした下宿ラヴー亭は、現在も村の中心部でレストランとして営業しており、裏手から入ると、3階にある屋根裏の下宿跡を観覧できます(撮影禁止)。天窓はあるものの、7㎡という小さく質素な部屋。ここでひとり、ゴッホはがむしゃらに描き続け、そして亡くなりました。

ゴッホが描いた教会は村の高台に、まるでそのままに残っています。その日、礼拝堂内では洗礼式の準備中で、外には、真っ白く裾の長いレースのドレスに包まれた赤ちゃんを抱えた若い夫婦と、親族らしい人たちが集い始めていました。

教会からさらに坂道を上っていくと麦畑が一面に広がります。彼が描いた地点に作品のレプリカが展示され、当時と同じ風景が(中央の細い道まで!)残されていることがわかります。

麦畑の間を抜けて行くと、ゴッホが弟テオと並んで眠る市営墓地があります。本当に小さく、簡素な墓標です。墓前の植栽上には、ひまわりのほか青い薔薇が飾られていました。

生前にはたった1枚しか作品が売れなかったゴッホ。苦悩と絶望に苛まれ、自ら命を絶ちました。「あなたの絵は今、世界中で愛されています」。心の中で、慰めにもならない言葉を掛けながら、仏教式に手を合わせました。

広々した麦畑や清らかな川、爽やかな風。ゴッホ終焉の地は、どこか禍々しい場所に違いない。そんな風に思い込んでいたことを反省しました。うねるような麦畑も教会も、ゴッホが胸の内をぶちまけたカンヴァスの上だけの世界でした。だからこそ価値があるのですね。

さて、モネファン巡礼の地ジヴェルニーです。

このときばかりは晴れて欲しいと思いましたが、あいにくの小雨。クロード・モネが自身の最高傑作とも評した水の庭の池は、晴れたときのようには静かでも青くもなかったのですが、藤の花が満開を迎えていました。

まだ開花期を迎えていない睡蓮。広い広い池を探しに探して見つけました! たった1輪だけ、ほころび掛けたつぼみ。

モネの作品に似ています。

青空を反映しないときの睡蓮は、150年前もこんな風だったんだなと密かに感激。モネにしてはやけに暗い作品だと思っていましたが、まさに事実を反映していたのですね。池、睡蓮という言葉だけからは思いもよらない、見なければ描けない絵だったことを発見したのでした。

花の庭ではまだバラが開花前で、イメージとは少し違いますが、チューリップが満開でした。花々が絶えないようにと計算し尽くしたモネの情熱を感じますね。

アトリエには彼の作品のレプリカが並び、寝室には友人の作品も含めたお気に入りが飾られています。

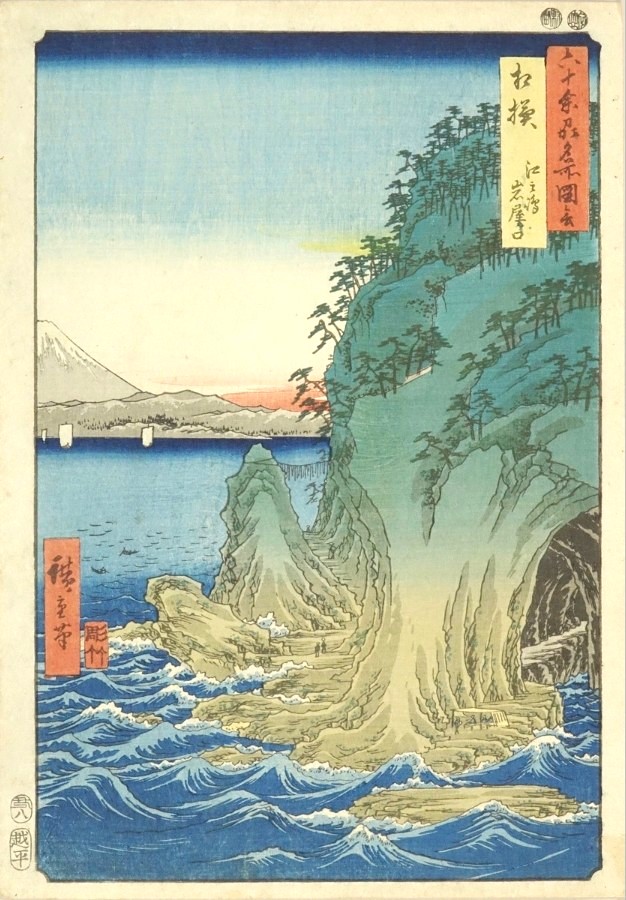

エントランスやダイニング、階段脇にも、モネが熱心に蒐集した浮世絵が所狭しと並びます。200年以上の鎖国によってガラパゴス的発展を遂げていた浮世絵は、余程エキゾチックだったのでしょうね。

ランチはモネのレシピから。滋味深いキノコのスープの後、メインはウサギです。バターなどをたっぷり使った濃厚な味付け。食べ物の好みは、本人の性格も彷彿とさせるから不思議。勤勉でアグレッシブな彼らしい好みです。

いよいよ、私にとってはクライマックス。エトルタの岩壁です。

ここには、モネ以前にもクールベやドラクロワら巨匠たちを惹き付けた奇岩が並びます。マンヌポルト、アヴァルの門、アモンの3つ(アヴァルは独立した岩「エトルタの針」が重なって見えているので正確には4つ)の奇岩は約2キロの範囲に並んでいました。

アヴァルの門とアモンの間は1キロ程の砂浜になっていて、そこから両端を眺めて描くことができます。ただし、アヴァルの門は、裏側にある「エトルタの針」が見る場所によって見え方が変わります。ちょうどサイの角のように重なって見えるのはアモンの断崖の上から見た形(本稿冒頭に撮影写真あり)。

マンヌポルトは砂浜から向かってアヴァルの奥にあります。

途中に見える砂浜は、海から行くしかないようです。そもそも潮が満ちると海になってしまうそうなので、モネはやはり海上から描いたのでしょう。それにしても、岩の先端だけで絵画として成立させてしまうとは。

広重の『六十余州名所図会 相模江之島岩屋ノ口』に着想を得たと言われますが、モネ作品には説明も遠景もありません。ただシンプルに海上にそびえる奇岩。そして現実の岩よりもずっと「アート」。そこがたまらなく好きなのです。

自然の造形物が150年間そのままに残っていてくれて、その場に立つことができて、本当に幸せでした。このエトルタには、モーリス・ルブランが『アルセーヌ・ルパン』を書いた館も残っていて公開されていましたよ。

さて、セーヌ河を少し遡ってルーアンです。

ありました、大聖堂。建築や再建の年代によって、ロマネスクとゴシックの様式が同居する建物です。

モネは、向かい側に並ぶ3つの建物の2階から描きました。向かって一番左の建物の2階で描き始めたそうですが、そこは女性用下着売場でした。客にイヤな顔をされるので、朝のうちそこで描くと、客が増えてくる昼には別の建物に移ったそうです。なるほど、それで角度の異なる作品があるのですね。

左の建物の2階には今もイーゼルとカンヴァスが置かれています。現在、改修中とのことでしたが、中に入れなかったのが残念。

ここルーアンは、ジャンヌ・ダルクが火刑に処された地で、大聖堂内に彼女の生涯を記したパネル展示があったほか、市内にはジャンヌ・ダルク教会や博物館があります。

再びセーヌ河口に戻ってオンフルールに立ち寄りました。

モネもここで海景や雪景色を描いていますが、彼を風景画家として開眼させてくれたオンフルール生まれの恩人ヴーダンの美術館があります。彼がいなければ、もしかしたら風景画家クロード・モネは誕生しなかったかも。私は彼に大変感謝しているのです。

その晩はドーヴィルに宿泊。

モネは、1870年当時、普仏戦争への徴兵を避け対岸のイギリスへ渡るため、隣街のトルーヴィルに滞在し作品を残しました。

翌朝、隣街トルーヴィルまで出掛け、モネの描いたロシェ・ノワールを写真に収めると、彼が妻カミーユらをモデルに絵を描いた浜辺を散策。

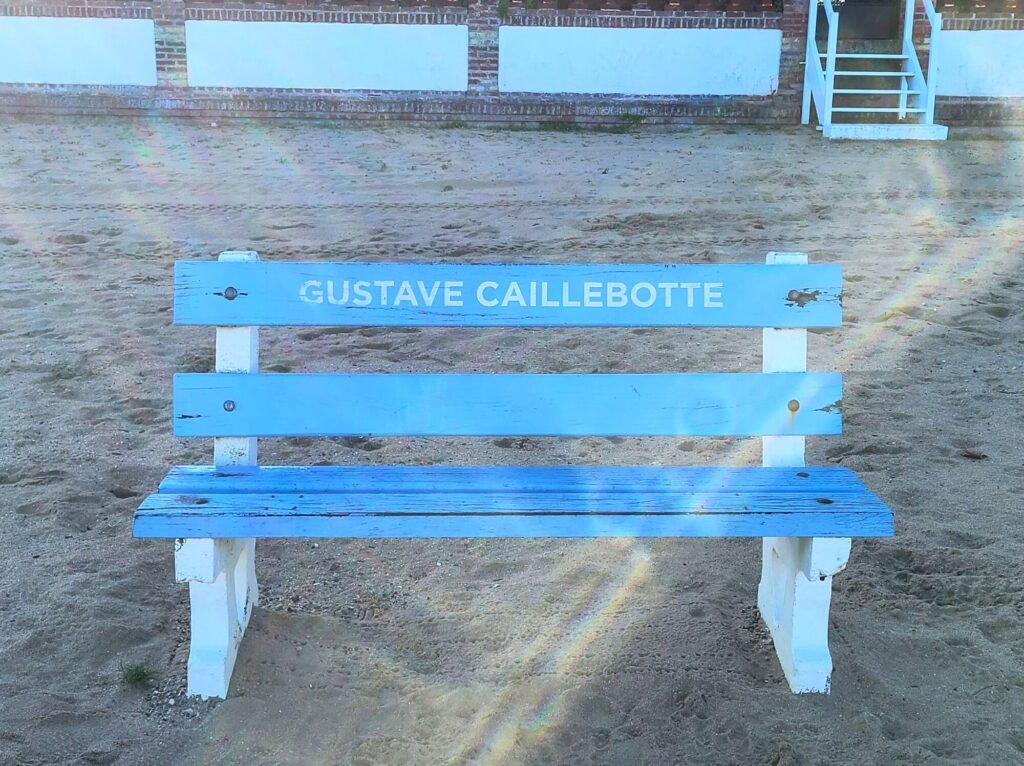

モネが描いたホテルのそばに「クロード・モネ」とネームの入ったベンチを発見してしまいました。

フランス人、粋ではないか。と思ったら、「カイユボット」や「コロー」のベンチもありましたよ。

こちらの恋人たちは、「○○のベンチで午後3時にね」とか約束するんだろうか。いいなぁ、そういうの。

そういえば、前夜食後に散策した隣街ドーヴィルでは、海水浴場の更衣室にいちいち著名人の名前が付いていました。

これって、「あなたはエリザベス・テーラーです」と言って鍵を渡されるんでしょうね。

でも、アルファベット順に並んでいるわけでもなかったし、探すのは苦労しそう。高級リゾートで避暑を楽しむセレブには、そんな時間も楽しいのかな。

今回は立ち寄らなかったものの、遠くに見えているのが、モネが育ち『印象 日の出』が生まれたル・アーブル。

主要港だったル・アーブルは、大戦時に相当な被害を受け、もはや当時の面影はないそうですが、次回は『印象 日の出』の生まれた場所で、朝陽を見てみたいですね。

ブブロン・オン・オージュ、モン・サン・ミッシェル、シャルトル大聖堂など、よく知られた名所も経由しつつ、パリへ。その間のご報告は、また機会があれば。

パリに戻ってまず、モネの制作場所を訪ねて写真撮影。『サンラザール駅』『キャピュシーヌ通り』『ポンヌフ』など、面影を残す場所がたくさんあります。

そして、拙著『マダム・モネの肖像』の序盤に登場するフェルスタンベール通りに行き、「ドラクロワ記念館」へ。

ここはドラクロワ亡き後、入れ替わるようにフレデリック・バジールがアトリエとし、モネやルノワールがよく転がり込んでいたアパルトマンでした。

近くのサンシュルピス教会へも赴き、ドラクロワが最晩年に手掛けた3枚の壁画を鑑賞。これらの壁画を描くために、ドラクロワはフェルスタンベール通りにアトリエを構えていたのです。

この色彩の豊かさは、当時、斬新だったのでしょう。印象派の画家たちは、一世代前の巨匠たちのうち、アングルではなくドラクロワを敬愛したのでした。ここは、『ダヴィンチ・コード』の中のローズラインで一時話題になりましたね。

さて、翌日は運悪くメーデー。

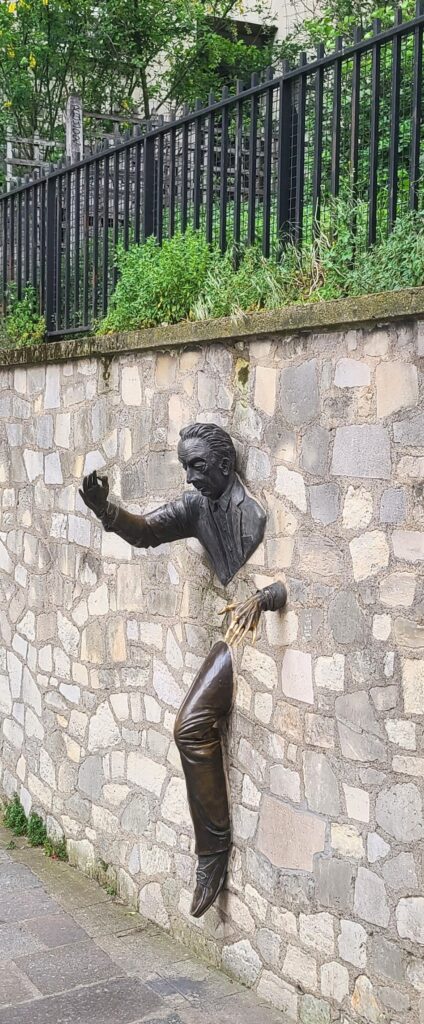

労働者の権利が強いフランスでは、多くの施設や店舗がお休みなのです。が、モンマルトルだけは平常通り。ここは、1860年(このときモネ20歳)までパリ市街に含まれておらず、パリの法律や税制が及んでいませんでした。ブドウ畑が広がり、古くからワインが造られていた歴史もあって歓楽街となり、多くの芸術家を惹き付けました。今もひと味違うのです。

モンマルトルの丘の北斜面には、今もブドウ畑が広がりますが、この丘にたくさんあったムーラン(風車)は、ブドウを圧搾するためのもの。ちなみに、現在ではムーラン・ルージュとムーラン・ド・ラ・ギャレットにしか残っていません。ところが訪問時、数日前にムーラン・ルージュの風車が落ちたとかで、何とも絵にならない光景に。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』制作当時のルノワール、その後シュザンヌ・ヴァラドンと息子ユトリロがアトリエとしたアパルトマンは、「モンマルトル美術館」として開館しています。

美しい中庭のそこここに、ルノワールやヴァラドンが制作した場所を示すパネルが設置されています。

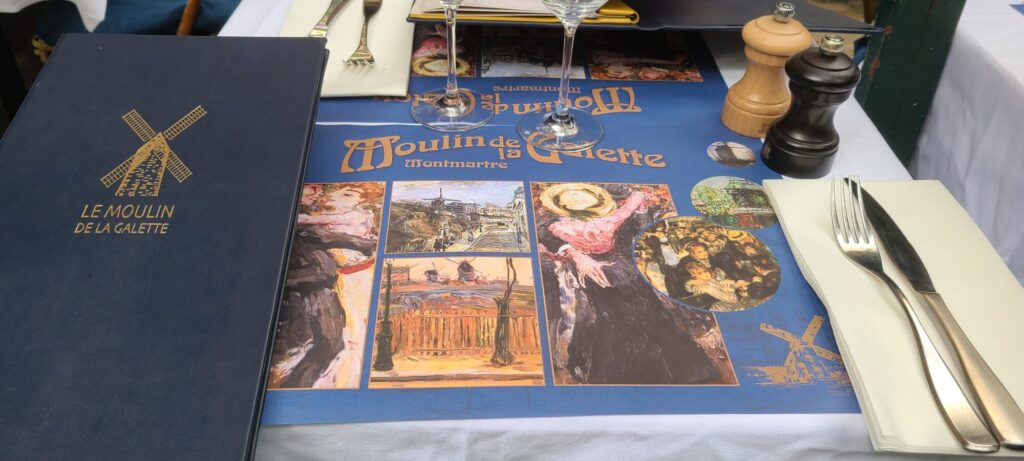

テアトル広場で似顔絵を覗いて歩き、ピカソらが暮らし『アヴィニョンの娘たち』を描いた、通称「洗濯舟(バトー・ラヴォワール)」や、ゴッホの暮らした家(どちらも、現在は普通のアパルトマンとして使用され、表に表示があるのみです)を写真に収め、ムーラン・ド・ラ・ギャレットへ。

19世紀当時、ダンスホールだったこの場所は、当時の入り口部分が、現在レストランになっています。店内にもテラス席にも、『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』のレプリカが掛かっていましたし、紙製のランチョンマットが素敵。「持ち帰ってもいい?」と聞いたら「新しいのをあげる」と6枚も!渡してくれました。

翌朝、オランジェリー美術館でジヴェルニーを追体験。あの水の庭の空気が満ちていましたよ。皆さん、思い思いの場所で熱心に写真を撮っていました。

旅の仕上げはオルセー美術館。

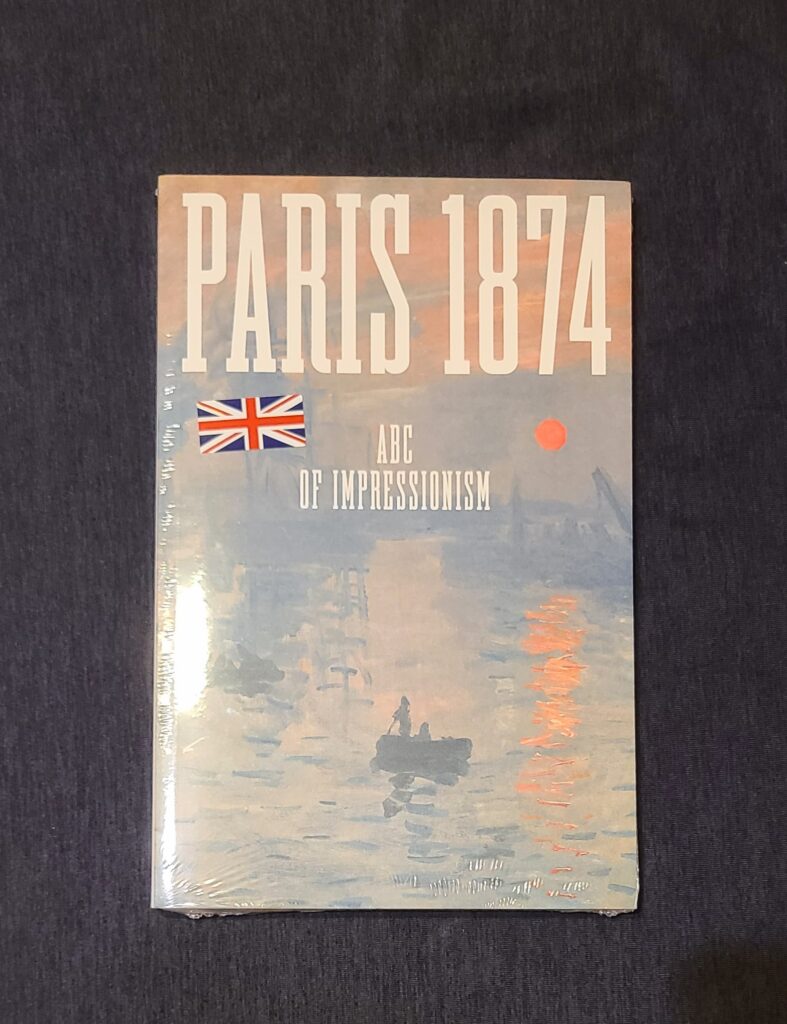

今まさに「パリ1874」という第1回印象派展をテーマにした企画展が開催されています(感涙)。同年のサロン(官展)に入選した作品も一緒に展示し、印象派の斬新さを浮き彫りに。

会場は大変な混雑で真正面から撮るのが難しかったために、今ひとつ不満の残るクオリティですが、企画展の展示作品だけを、これでもかなり数を絞ってご紹介(常設展でもお気に入りの作品をあれもこれもスマホに収め、目下私の宝物です)。

ルノワール、ドガ、モネ、シスレー、ピサロ、モリゾ、セザンヌ。彼らが描きたかったのは、彼らの生きる時代の一瞬の表情でした。それに対し、同年のサロン入選作は歴史や神話の一場面を、アトリエで創作したもの。

印象派の若者たちは、描き方も展示方法も斬新でした。目の前で移ろうものをその場でカンヴァスに写し取るには、素早い筆致が欠かせません。サロン入選作のように、筆跡も残さず細部まで丁寧に仕上げる時間はありませんでしたし、よく見えない部分は省略する方が、ずっと目に映る現実に近いと彼らは考えました。実際、人間の目は、周囲の全てを同時に見ることはできませんね。

ドガなどは特に、サロンの展示方法に異論を唱えました。「壁面全体に絵をぎっしり並べたら、1点1点きちんと鑑賞できないじゃないか」と。実際、天井近くの作品はよく見えもせず、鑑賞者の印象にも残らなければ評価も受けなかったようです。

そこで印象派展は、1点ずつ間隔を開け、どれも目の高さに展示する方法を取ったのです。現在では見慣れたそうした方法も、当時としては画期的だったのですね。

「パリ1874」は7月14日まで開催中です。機会のある方はぜひ!

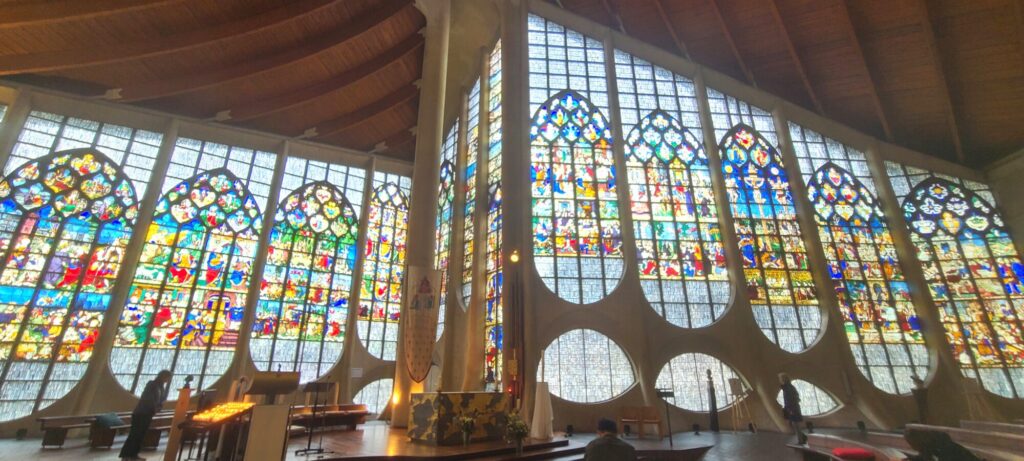

最後にサント・シャペルに立ち寄って、美しいステンドグラスに癒されました。今度は、個人的にアルジャントゥイユやヴェトゥイユにも行ってみようかな、アルルやニースもいいな、と夢想しながら一路日本へ。帰りはトルコ、中国上空を経由して、やはり以前より2時間オーバー程度で羽田に到着。こんな面でも平和は尊いのです。

(写真と文 松井亜樹)

P.S. その他の写真も少しばかり

エトルタ。どうなっているのか知りたかったことが分かって嬉しい!さすが、、印象派やフランスの知識があって、旅の目的もはっきりしている方ならではの紀行文ですね。たくさんの写真は、次の著作のためのプロットに合わせて整理すればいいのかしらと、考えました。第二弾、も読みたいです。ドーヴィル海岸の2枚目の写真(ル・アーブルを望む)はシン・モネのかと思いました(笑)。