新コラム【たまゆらあーと】Vol.8

風景が伝える息遣いとまなざし

『佐伯祐三 自画像としての風景』

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

東京ステーションギャラリーで『佐伯祐三 自画像としての風景』展が始まりました。

佐伯活躍当時のレンガが残る館内に、代表作100点以上が並ぶ充実の大回顧展です。

佐伯祐三といえば、深みのある色彩。ペインティングナイフで塗られた特徴的な壁面。歪み、傾き、何か語りかけてきそうな家々。踊るような線が描き出す木々や文字。それらはまるで生き物のようだと感じてきましたが、同展のタイトルはまさに「自画像としての風景」。

彼の作品を鑑賞するとき、なぜか胸が痛むのは「夭折の天才」という悲劇性ゆえかと考えてきました。でも今回会場を巡りながら、どの作品にも彼の、「自分の絵」を追い求める必死の形相が現れていたためだと確信したのです。

たった4年の本格的画業の間、佐伯は描きに描きました。

ひたむきにキャンバスに向かうまなざし、息遣い、ペインティングナイフや筆の激しい動き。それらが、切ないほど画面に溢れ、風景でありながら彼自身の姿を感じさせるのです。

「このアカデミック!」

佐伯祐三は1898年、大阪の古い浄土真宗寺院の次男として誕生しました。

キャプテンを務めるほど野球に熱中した旧制北野中学時代、芸術に理解のあった叔父の影響もあり絵の道に進もうと決心します。

東京美術学校を卒業すると1924年パリに渡り、強烈な洗礼を受けるのです。

里見勝藏に勧められ、自作の裸婦画を携えてフォービズムの巨匠ヴラマンクを訪ねたところ、「このアカデミック!」と罵倒されます。その後に続く「この女には生命感がない」という言葉から察するに、表層ばかりをテクニックで描いているという意味に取れます。

それはエコール・ド・パリの時代。ピカソが時代の寵児となり、シュールレアリスムがもてはやされていました。佐伯が学んだ東京美術学校は、まだ印象派を持ち帰った黒田清輝の影響下にあり、すでに大きな隔たりがあったのです。在学中の佐伯はやはり、印象派的な作品を残しています。

このヴラマンクとの出会いを佐伯の「開眼」と呼ぶ人もいますが、いずれにしても、「自分の絵」を確立しようとする決死の探求が始まったことは間違いありません。ヴラマンク以外にもゴッホ、モディリアニ、ユトリロ、シャガールなど、さまざまな作品に出合いながら自分の絵を模索していきます。

セザンヌに感銘を受け、その影響を感じさせる作品も残しています。

今回の展示では、描かれた場所毎に作品がまとめて展示され、制作期による作風の変遷と佐伯作品に通底するものがよくわかります。

最初の渡仏時、まず特徴的なのが大きな壁面。初めてのパリで決死の探求を始め、ユトリロに惹かれて街を描き始めます。パリの街には大きな壁面と路面で区切られた幾何学模様がたくさん発見でき、佐伯はそれらが気に入ったのでしょう。喜々として画面に写し取りました。

1日に7枚仕上げることもあったという佐伯。

彼の体調を気遣い、帰国を促すためにパリを訪れた兄の祐正は、がむしゃらに自分の絵を追い求める佐伯について、「彼は猛烈に勉強した。おそらくそれは死と交換してもいいほど勉強した」という言葉を残しています。佐伯自身、その後の二科展入選のインタビューでは「死にもの狂いに描きました」と語っています。

一時帰国と最期のパリ

すでに最初の渡仏前、最愛の弟を結核で失った数カ月後には、同じ病に蝕まれていたとみられる佐伯は、最初の渡仏中に体調を崩し、家族の勧めもあって帰国を余儀なくされます。

帰国中、「日本の風景はなかなか自分の絵にはならない」と苦労しながらも、アトリエのあった下落合の街並みや、姉の婚家近くで停泊中の船を描くなど、彼なりに打ち込めるモチーフを見つけて手を止めることはありませんでした。

下落合の街並みに幾何学模様を見出し、さらに電柱や帆柱などで画面を縦に区切るなど、実験を重ねるように同じ題材を繰り返し描きました。

帰国したものの、病状は良くなるどころかますます悪化。にも拘わらず2度目の渡仏が実現したのは、彼の最期の望みを叶えてやりたいという、周囲の理解があってのことだったでしょう。友人には「決死の勉強をする決心でいる」と告げ、シベリア経由の列車でパリへ向かいます。

再び降り立ったパリで佐伯は、看板や木々の線を踊るように描き始めます。下落合で描いた電柱、大阪で描いた帆柱などが佐伯の心に残っていたかも知れません。

「(2度目の渡仏以降)107枚描いた。良いのは5、6枚。だが、まだアカデミックだ」。1928年初頭、里見勝藏に宛てた手紙には焦燥が感じられます。

パリで納得のいく作品が描けないと悩んだ佐伯は、深刻な病状に陥っていたにも拘わらず、農村ヴィリエ=シェル=モランへの写生旅行を敢行します。亡くなる半年前、極寒の2月のことでした。病身を押して「午前に1枚、午後に1枚」作品を仕上げることを自らに課し、思うような成果が得られなければ夕方にもまた写生に出たと言います。

ヴィリエ=シェル=モランでは、村の中心にある教会を何度も描きます。パリに溢れていたポスターの文字や色彩は消え、シンプルで力強い造形が生まれました。

3月、パリに帰ってからも雨の中スケッチを続け、とうとう倒れます。そこへ訪れた郵便配達夫とロシア貴族の娘を描き、少し体調の良い日に外で扉の絵を2枚仕上げ、その4枚が時期を前後して描かれた佐伯の絶筆とされています。

特に、2枚の扉の絵は、最期を見舞った親友・山田新一に「絶対売ったりしないでくれ」と頼んだ自信作。佐伯芸術のひとつの到達点を示すものでした。

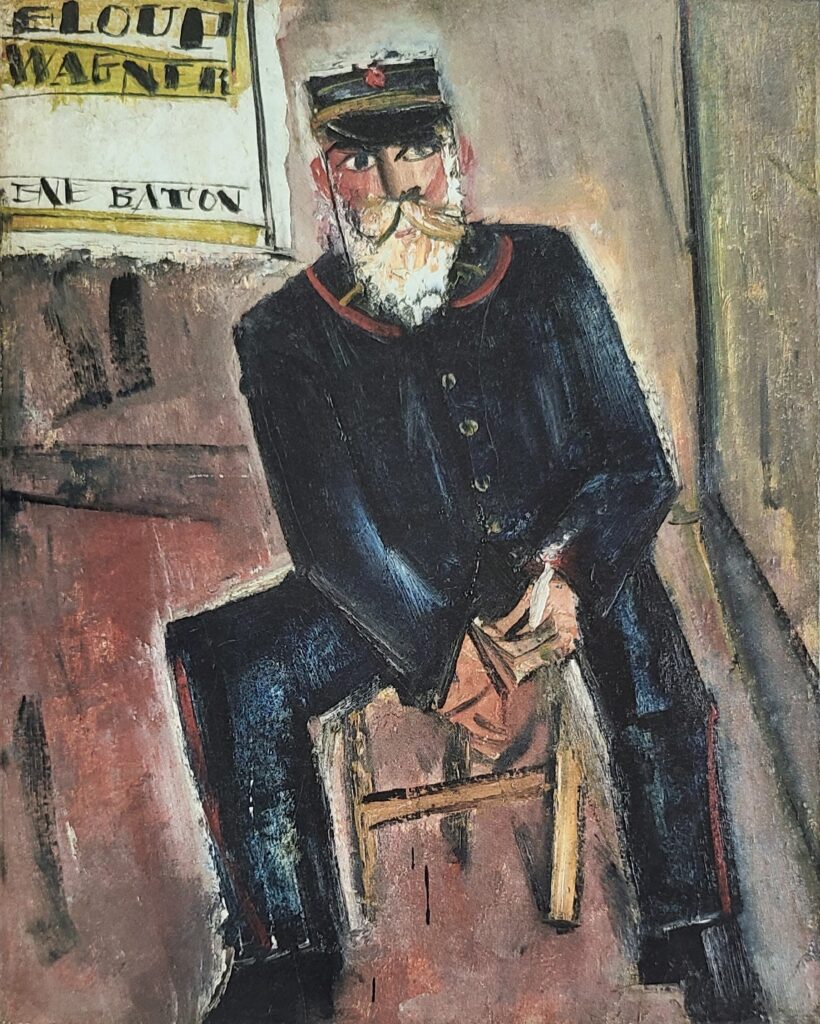

私は『郵便配達夫』がとても好きです。画家が深刻な病に冒されていたとは信じられないほど力強く生命感に満ちて、とても美しい。ぜひ本物をご覧になってください。

佐伯の「ヴィーナス」

佐伯の妻・米子もまた画家でした。

2人は、佐伯がまだ東京美術学校在学中に、大恋愛の末、結ばれています。

米子は旧姓を池田と言い、裕福な商家の娘でした。東京女学館在学中に川合玉堂に学び、最初の渡仏中には共にサロン・ドートンヌに入選しています。細面の楚々とした美女で、佐伯は彼女のことを「ヴィーナスや、ヴィーナス!」と友人たちに自慢したようです。

実は、佐伯が亡くなるその時、2人の一人娘・彌智子もまた結核で重篤な状態にありました。米子は弱っていく娘を懸命に看病している最中に夫を亡くし、その半月後に彌智子もまた失います。

米子は1人、祐三と彌智子の2つの骨壺を胸に帰国の船旅に就いたのでした。

「私はもうこの世に見捨てられた哀れな身をまだ生きながらえて日本へ帰って行く事、みすぼらしい心でございます」と夫の親友・山田新一宛に記しています。

その後の事実は簡単に記録されています。

彼女は1人下落合のアトリエに住み、二科展、戦後は二紀展を中心に活躍。同じく夭折の天才とされる三岸好太郎の妻・節子らと共に女流画家協会を設立したと。享年72。佐伯と娘を一度に失い、その後の方が長い人生でした。

現在、2人のアトリエは「新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館」となっています。

豊穣の4年

ヴラマンクとの出会いを、佐伯の画家としての本格始動とするならば、その画業は僅かに4年余り。彼が「描きたい街」としてこだわったパリや周辺の街での制作期間はわずか2年7カ月のことでした。

「この絵は純粋ですか?」。2度目の渡仏の折、知己を得た小説家・芹沢光治良に対して佐伯が投げかけた言葉は、彼が求め続けたものを示しています。命を削るほど純粋に、それを求め続けました。

青春時代を共に過ごした親友・山田新一は手記『素顔の佐伯祐三』の中で、「(悲劇的な面ばかりが強調されるが)あれほどまで父母兄弟さては友達、更には藤島武二、ヴラマンクと言った良師に恵まれること等、至高の幸福の中に全生涯を通した画家も稀しいと言えるだろう」と書いています。

30年の生涯。4年の画業。確かに、「それは不幸だった」と他人が決めることではありませんね。「生きた絵」「脱アカデミック」を掲げ命を削った佐伯ですが、その試みは作品の中に結実し、観る者の魂を揺さぶります。それは、何と豊かな4年間だったことでしょう。