「たまゆら あーと」Vol.16

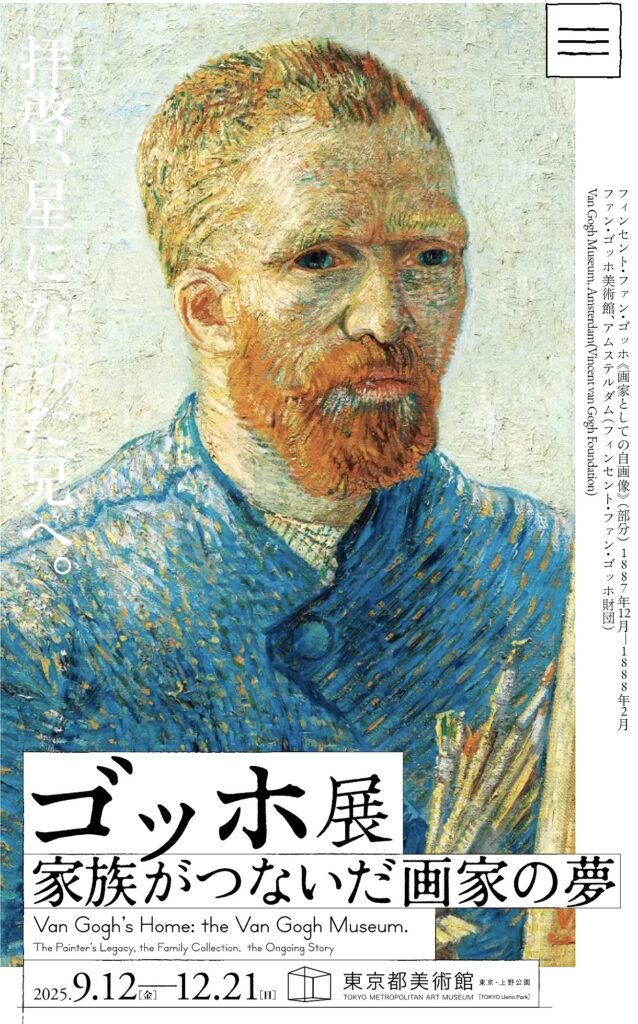

ゴッホ展

家族がつないだ画家の夢

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

東京都美術館で「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」開催中です。

あまりに有名なゴッホですが、現在、東京都美術館で開催中の「ゴッホ展」は、これまでの展覧会と一味違います。

弟一家の献身

同展はアムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館の所蔵作品を紹介しています。ゴッホの甥フィンセント・ウィレムらが1973年に開館した同館では、彼ら家族が守ってきたゴッホ作品とゴッホが生前収集していた絵画、ゴッホの人生や制作の軌跡を伝える膨大な書簡を所蔵しています。つまり、ゴッホという「人」を知るには最適な美術館と言えるでしょう。同展では、ゴッホ作品を世に知らしめ、守ってきた家族にも焦点を当てています。

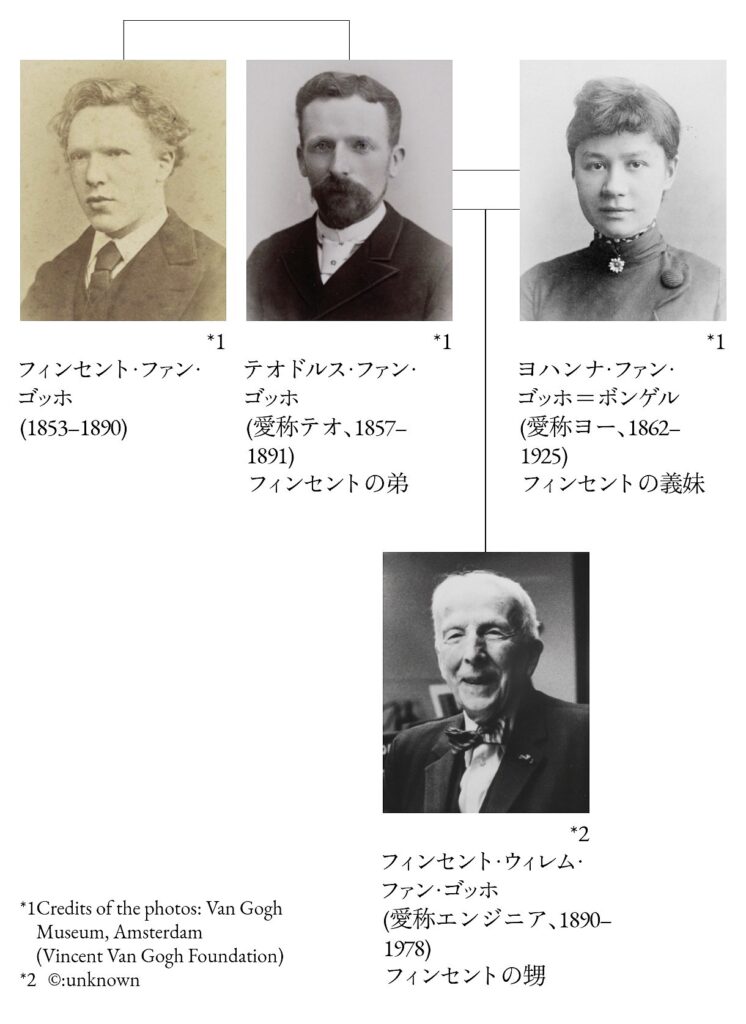

ゴッホが画家を志したのは27歳のとき。亡くなるまでの10年間に油彩画だけでも約860点の作品を残しますが、生前に売れたのはたった1点だけ。残りのほとんどを、ゴッホを経済的にも精神的にも支え続けた弟テオが引き継ぎますが、そのテオも兄のあとを追うように半年後に亡くなってしまいます。

ゴッホの作品はテオの妻ヨハンナ(通称ヨー)とまだ1歳の息子フィンセント・ウィレムに託されました。

ヨーは幼子を抱えて働きながら、義兄ゴッホが遺した作品の価値を世間に認めさせる努力を惜しみませんでした。それが、義兄の、そして愛する夫の願いだと信じたからです。

展覧会や美術館を慎重に選んで作品を貸し出し、名のある美術館からの購入依頼には応じるものの、決して安売りはしませんでした。安価でまとめて買い取ろうというような画商の申し出は必ず断りました。ときに「強欲」と罵られても。ヨーの粘り強い交渉が、ゴッホの作品価値を高めていったのです。

そして何より、ゴッホが遺した膨大な手紙を丹念に整理し、書籍にして出版しました。ゴッホの魅力的な作品群は、書籍となった彼の人生の物語と共に世界中に紹介され、ゴッホフィーバーを巻き起こしたのです。

もしもヨーがいなかったら、彼女が粘り強くゴッホの作品価値を認めさせる努力をしなかったら、そして手紙を書籍化することを諦めていたら、今日ほどの高評価と人気はなかったことでしょう。

ヨーの息子、つまりゴッホの甥フィンセント・ウィレムは、伯父の作品の散逸を防ぐために財団を設立し、ファン・ゴッホ美術館開館にこぎ着けました。

生涯独身だったゴッホですが、今日の世界的人気は、彼自身の努力に加え弟家族の献身の賜物でもあります。

ゴッホがめざしたもの

展示は、若き日のゴッホが弟テオと協力して集めた他の画家たちの作品から始まります。ゴーガンやベルナールなど親交のあった画家たちと交換した作品のほか、好んで収集した作品からは、彼のめざしていた芸術がうかがえます。厚塗りのモンティセリ作品は、後年のゴッホ作品を彷彿とさせますね。

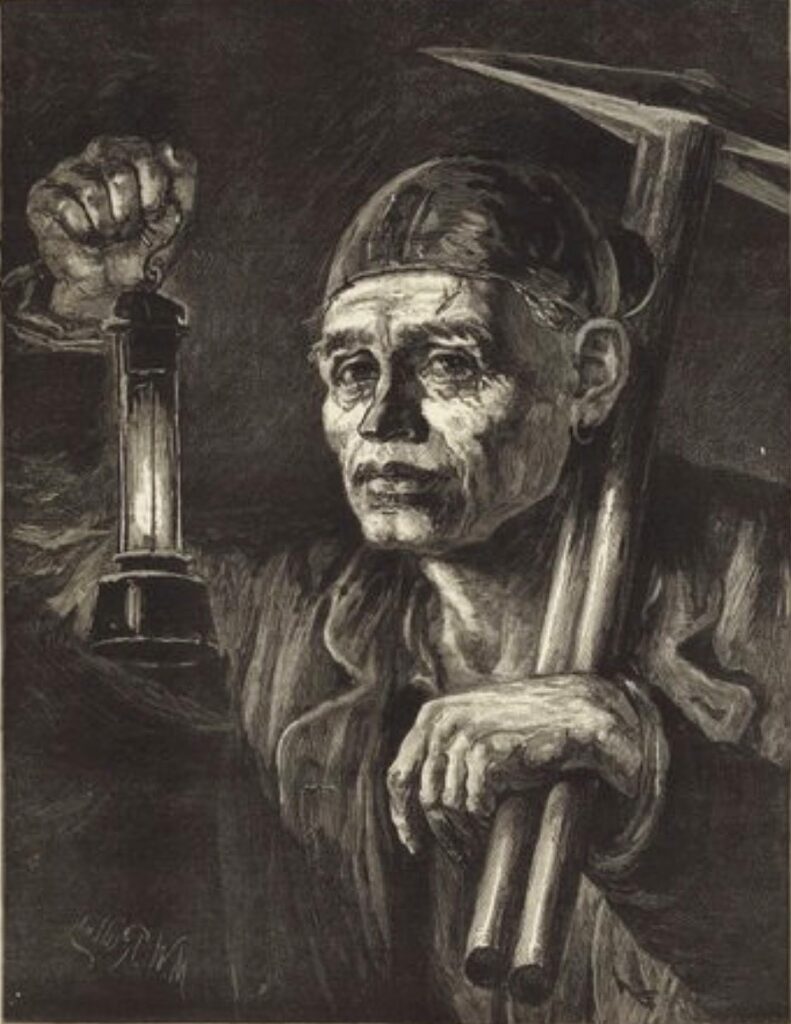

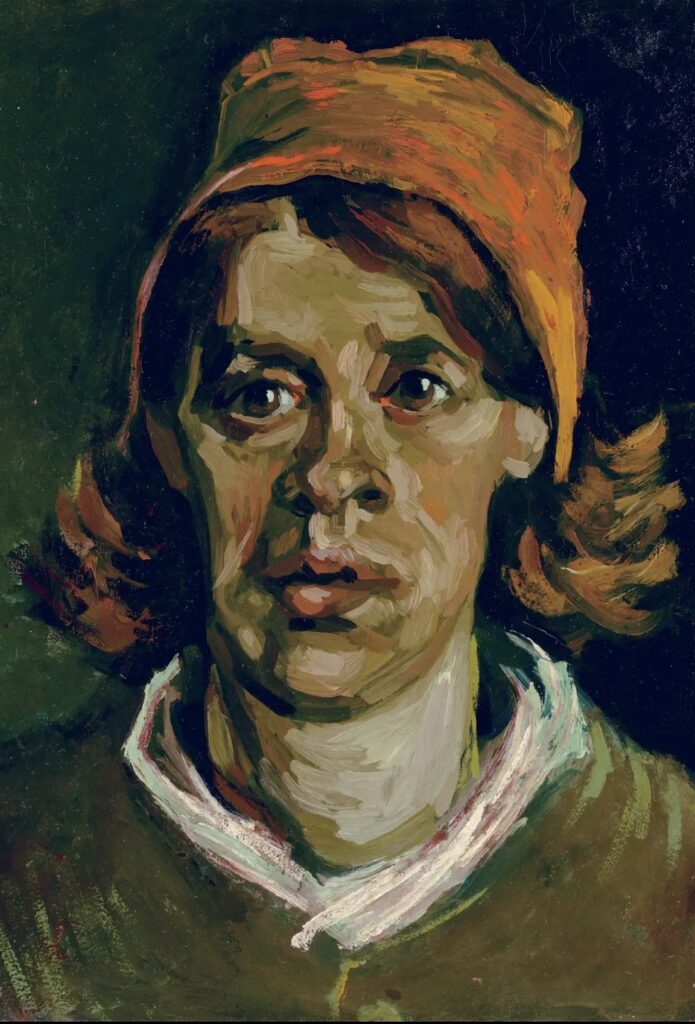

人を描いたものも多いですね。ゴッホという人は、人間の生きざまに強い関心を示す画家でした。とりわけ「民衆の顔」のように、日常や人生の悲喜こもごもを感じさせる人物画を好んで収集していました。潤沢な資金があったわけではない彼らは、雑誌の切り抜きや安価な版画作品などを熱心に集めていました。その後に展示されているゴッホ作品と見比べてみると、その影響が感じられます。

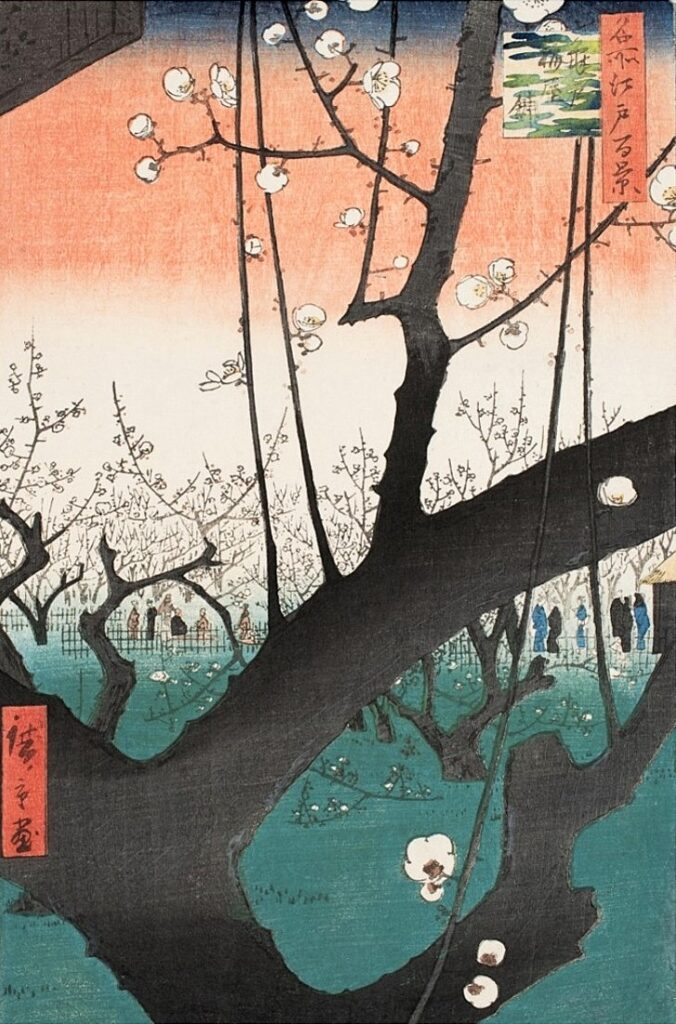

さらに浮世絵に夢中になり、500点以上収集しました。それらの大胆な構図と色彩は、ゴッホを西洋絵画のルールから解放し、作品に大きな変革をもたらします。

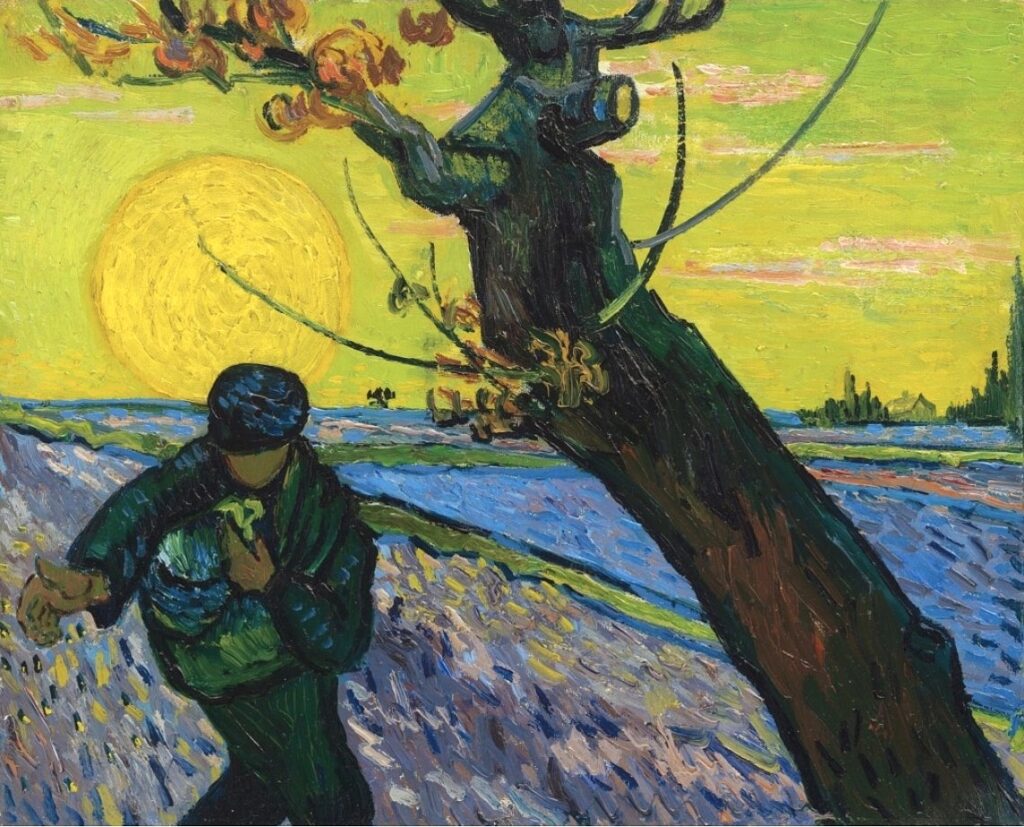

浮世絵版画に倣った大胆な構図や色彩を試し、同じ構図の絵を異なる色彩で仕上げることもありました。中でも、《種まく人》は敬愛するミレーの作品に題材を取り、大胆に画面を横切る樹木は歌川広重の《亀戸梅屋敷》に倣ったと言われます。

右/歌川広重 名所江戸百景《亀戸梅屋敷》1857年(今回は展示されません)。 左/フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年11月 ファン・ゴッホ美術館

めざましい変遷

ゴッホの初期作品が多く見られるのも同展の特徴です。私たちのよく知る《ひまわり》や《星月夜》は亡くなる2年前、アルルに移り住んで以降のものばかり。ゴッホが「ゴッホ」になるまでには画家を志してから8年近い年月が掛かりました。《晩鐘》などで知られるミレーを敬愛していたゴッホは当初、共感を持って労働者を描こうと意気込んでいました。それらは、オランダ伝統絵画の影響を受け、非常に暗い色彩のものでした。

ゴッホは1886年、弟テオを頼ってパリに移ります。そこで印象派、新印象派の色彩とタッチに触れ、さらにパリで売られていた浮世絵を収集し始めたことで、キャンバスは劇的に明るくなっていきました。

ほんの1年3カ月のパリ滞在で、ゴッホの大きな変化を物語るのが、パリで最後に描いた《画家としての自画像》です。オランダ時代の作品と比べ、その色彩の豊かなこと! 義妹のヨーは、この作品が一番ゴッホ本人に似ていたと証言しています。

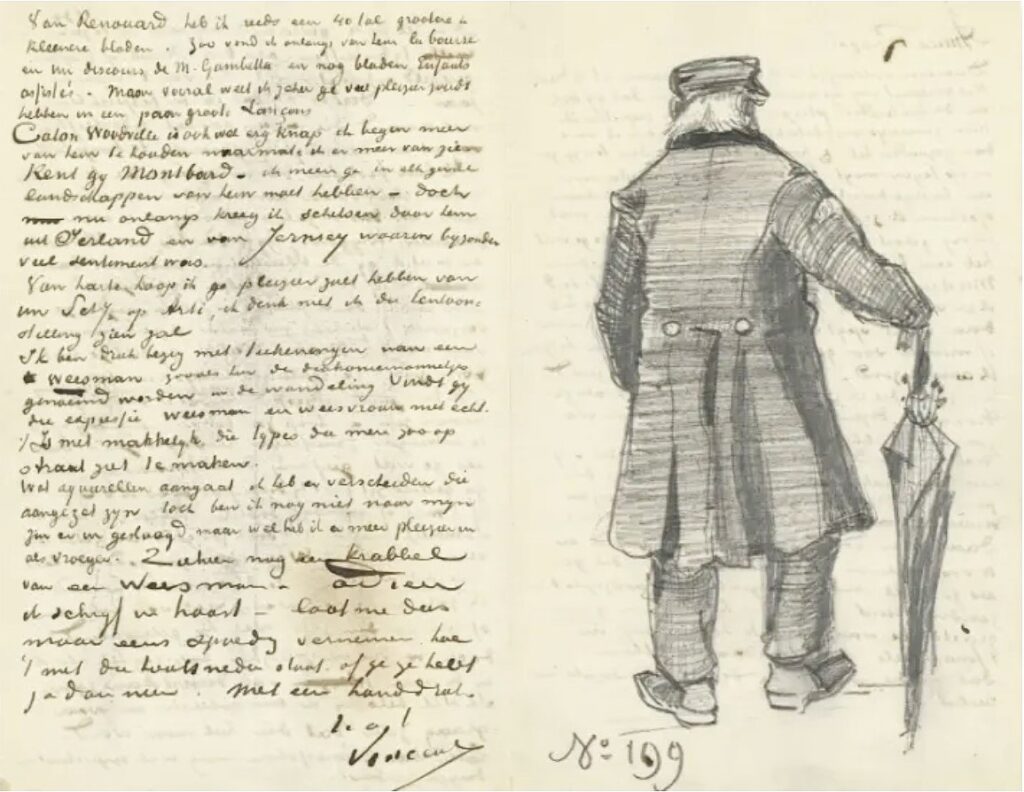

展示後半には、日本初公開のゴッホ直筆の手紙も展示されています。紙を惜しむように小さく、しかし達者な文字で書かれた手紙には丁寧なスケッチも添えるなど、何事にも真摯だったゴッホの人となりが伝わってくるようです。

最後に、ファン・ゴッホ美術館が収集した、ゴッホと親交のあった同時代の画家たち、或いはゴッホの影響を受けたヴラマンクなどの作品も展示されています。彼がどのような時代を生き、芸術の潮流はどのように変化し、そしてゴッホ芸術が後世にどのような影響を与えたかも垣間見える展示になっています。

「ゴッホってどんな人?」。今回はそれを考えてみませんか? 筆者が執筆協力した『ゴッホの誘惑』もショップで販売していました。さまざまな角度からゴッホの作品と人生を紐解いていますよ^^

今回は残念ながら来日しなかったファン・ゴッホ美術館所蔵の《花咲くアーモンドの枝》やSOMPO美術館所蔵の《ひまわり》は、展示の最後にイマーシヴで鑑賞することができます。

来年5月には上野の森美術館で、その名も「大ゴッホ展」開催予定。あの《夜のカフェテラス》も来日予定です。楽しみですね!