「たまゆら あーと」Vol.14

没後最大の回顧展

「髙田賢三 夢をかける」

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

東京オペラシティ アートギャラリーで「髙田賢三 夢をかける」展が開催されています。

1965年、25歳でパリに渡り、次々に斬新なスタイルを提唱して時代を牽引したファッションデザイナー・髙田賢三。2020年に急逝した彼の、没後最大規模の回顧展です。80点余りの衣装展示と共に、幼少期から描いていた絵画やアイデアの源泉となった資料、衣装のデザイン画、写真や映像資料でその足跡を辿ります。

正直、もう少し衣装展示があれば、或いはもう少し展示方法を工夫できたのではと思いましたし、同時代ファッションとの明確な比較などがあるともっと斬新さが明らかになっただろうとも思いました。

でも、髙田賢三の真髄は伝わります。かつて慣れ親しんだ方なら、「あぁ、そうそう、これがKENZOよね」と思います。そうでなくても、ヴィヴィッドな色彩や斬新なスタイリングが元気をくれます!

育まれた感性

展示は、壁に掲示された髙田賢三個人史と共に進行します。

1936年2月27日、髙田賢三は姫路市で、五男二女の三男として生まれました。兄弟たちは日本舞踊や茶道、華道、賢三自身も三味線と墨絵を習うなど、和文化に親しんで育ちます。一方で、裕福だった髙田家では、家族揃ってドレスメーカーで注文した洋服を着ていました。 絵を描くのが好きだった賢三少年は、姉の影響で宝塚歌劇や中原淳一創刊の少女雑誌などを目にして育ちます。

1958年、男子学生を募集し始めて間もない文化服装学院に入学し、デザイン科に進みます。小池千枝に学び、同期生には松田光弘(ニコル創業者)、コシノジュンコ、金子功(ピンクハウス創業者)らがいました。

在学中に新人デザイナーの登竜門である「装苑賞」を受賞。仕事の依頼を受けるようになりました。

「世界」への冒険

文化服装学院卒業後、アパレルメーカー「ミクラ」を経て「三愛」に転職するのですが、意外なことに1964年の東京オリンピックが賢三に転機を与えました。

同年11月、東京オリンピックに伴う再開発のため、暮らしていたアパートの立ち退きを余儀なくされます。賢三は、立退料として家賃10か月分を受け取るのですが、そのお金でフランス行きを決意。この決断が彼の運命を切り開いたと言えるかも知れません。

三愛には6か月の休暇願を出し、 11月30日、友人の松田光弘夫妻とともに フランスの貨客船カンボジア号に乗り込みました。フランスまでは香港、シンガポール、 スリランカ、ジブチ、アレキサンドリアなど各地に寄港しながらの約1カ月の船旅で、賢三がマルセイユで列車に乗り換えパリの地を踏んだのは、年も改まり、ちょうど1965年1月1日のことでした。この旅で、賢三は世界各地の風物を初めて実際に目にしたことでしょう。

ルイ・フェローの店にデザイン画を持ち込むと、ルイの妻ジジは、その場で1枚5ドルで5点を買い取ってくれました。 その後も『ELLE』や『ル・ジャルダン・デ・モード』などの雑誌社、 プランタンやギャルリー・ラファイエットなどの百貨店、 既製服メーカーなどを回り、デザイン画を買い取ってもらいます。同年夏には、パリのアパレルやテキスタイルメーカーで仕事を得、三愛は退職しました。

そして1969年12月、30歳の賢三はギャルリー・ヴィヴィエンヌ43番地に店を借ります。開店準備のため一時帰国し、日本橋や下北沢で生地を買い集めました。

翌1970年4月17日、グラフィックデザイナーの安西敦子、 文化学園の同級生だった近藤淳子ら友人の協力を得て、ギャルリー・ヴィヴィエンヌにブティック「JUNGLE JAP(ジャングル・ジャップ)」をオープン。日本で手に入れた素材を使った最初のショーには、 友人や編集者など約150人が集まりました。

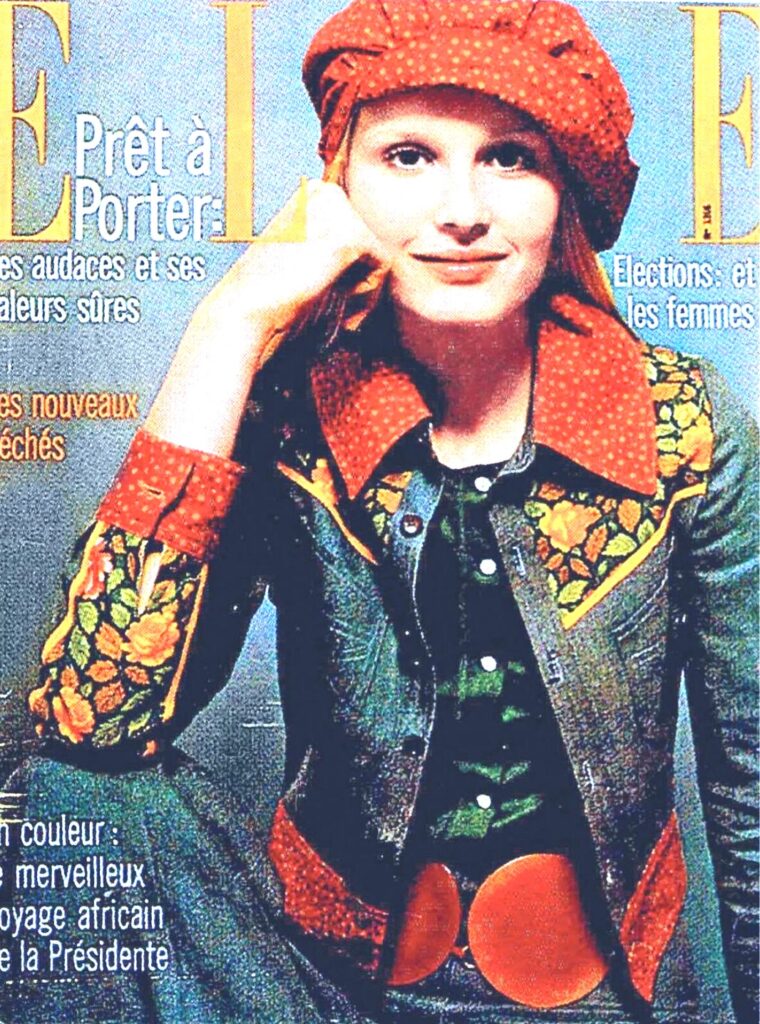

そのショーで発表した麻の葉模様のドレスが雑誌『ELLE』1970年6月15日号表紙に起用され、早速注目を集めます。

その年の秋冬コレクションでは、春夏の素材と考えられていた木綿を冬仕様にし、冬に木綿を着るという新しい提案を行います。賢三は「木綿の詩人」と称されるようになりました。

マリ・クレール誌は1972年12月号で「JUNGLE JAP」を以下のように紹介しています。「常識を超えたフォルムや意外な生地を恐れない人、服に恋したい人のためのモード」。賢三のスタイルが新しく、ワクワクするものだったことがわかりますね。

賢三が初めてパリに渡った1960年代はカウンターカルチャーの時代でした。世界中で戦後のベビーブーマーたちが若者となり、権威や伝統を否定し、新たな価値観を求めていました。

和柄の生地を使い、着物のような直線断ちを駆使したオーバーサイズのシャツやワンピースは着る人の心身を解放し、新しさと自由を求める時代に受け容れられ支持を拡げていきました。

実験の70年代

デザイナーとして歩み出した1970年代は、キャリアの土台となるスタイルを次々と試した10年間でもありました。後年、「やりたいことはすべてこの10年間でやり尽くした」と自ら語っているように、1970年代の作品には「衣服からの身体の開放」をテーマに掲げたクリエーションが凝縮されています。展示の前半では、1970年代の作品に焦点を当て、当時の雑誌スナップなどと共に変遷を辿ります。

日本の布を使った作品のほか、ヨーロッパの伝統であるオートクチュール (高級仕立服)に対抗して作った「アンチクチュール」、各コレクションで発表し、毎シーズン人気のあったニット、たっぷりと布地を使った大柄なシルエットの「ビッグ・ルック」などが並びます。

しぼりやちぢみ、つむぎや浴衣地など日本の生地を使った服はデビュー当時から話題となり、その後も継続して素材を生かしたドレスや、パッチワークを取り入れたデザイン、袖の形の追及など、日本の生地やそのイメージを各所に取り入れた作品を発表しました。

それらは「ネオ・ジャポニズム」とも呼ばれました。賢三がパリに渡るちょうど100年程前、ヨーロッパで巻き起こったジャポニズムになぞらえられたのです。

80年代以降の熟成と洗練

展示の後半は、1980年代以降、特に世界各地の民族衣装からインスピレーションを受けた作品を中心に紹介しています。世界中の文化、立体裁断と平面裁断を融合させた賢三作品は、衣服を通じてボーダレス、ジェンダーレスの思想を体現していました。

ヨーロッパの中世に見られた、チュニックのような服装をテーマにした「中世ルック」、ベル・エポックの時代の人形をイメージしてフリルをふんだんに使用した「ロマンティック・バロック」、ファッション界で黒色が流行する中で発表された、カラフルな配色と重ね着が印象的な「ニューカラー」など、賢三の挑んだ新しいスタイルも含めて1980年代を回顧します。

この1980年代には川久保玲、山本耀司などもパリに進出しました。1981年、山本耀司は、当時タブーだった黒を全面に押し出したコレクションを発表。1982年には川久保玲も伝説となった黒服を発表し、それらは「黒の衝撃」と紹介され、激しい賛否両論を巻き起こしていました。

そんな中、賢三は柄と柄、色と色を重ねる独特の「ニューカラー」を洗練させていきます。

1999年2月には、「モードを通して、異民族間の伝統、文化の壁を取り除くことに努めた」こと、彼がデザイナーとして「常に世界がより美しくあるように望み、心を砕いた」ことが評価され、タイム・フォー・ピースアワード(ファッション部門)を受賞しました。

後回しになってしまいましたが、最初の展示室に飾られている特別なドレスのことをご紹介させてください。

1982年の秋冬コレクションの最後に登場したこのウエディングドレスは、「花」をテーマに、ピンクの薄い生地に 20種類以上の花柄のリボンを縫い合わせて作られています。「(1965年に)パリに着いた当初からリボンを集めていました。色とりどり、様々な素材、古いもの、新しいもの、刺繍入り、シンプルな形・・・」と賢三は語っています。それらのリボンが、全長200メートル使われたとも言われ、手仕事の贅が尽くされた、賢三の代表作のひとつになりました。

そして、このドレスを着たのが、あの山口小夜子さん。1970年代から賢三のステージに欠かせない人でした。彼女の写真や映像も紹介されているので必見です!

賢三の贈り物

2020年10月4日、新型コロナウィルス感染症による合併症のため、髙田賢三が逝去したというニュースは、衝撃をもって伝えられました。同年1月にホーム&ライフスタイルのブランド「K3」を発表し、パリのサンジェルマンにショールームをオープンしたばかりでした。

パリ市長は即座に「パリの街は今日、私たちの息子の死を悼んでいる」と発表。今年のパリ・ファッション・ウィーク開幕日1月16日には、賢三が最初のブティックを開き、ショーを開催したギャルリー・ヴィヴィエンヌに、彼の功績を讃える銘板が設置されました。

「冒険心が人生と創造の原動力」と語っていた彼は、楽しくその人生を全うしたのだと私は思っています。「僕にとってクリエーションとは喜びと幸せ、何より好きなように動きくつろいで生きる自由、そしてまた皆さんに自分自身でいられる自由を贈ることでもあります」。

賢三からの贈り物、大切に生きていますか?