「たまゆら あーと」Vol.12

「マティス 自由なフォルム」

それはなぜ生まれたか

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

国立新美術館で『マティス 自由なフォルム』展が開催されています。

ピカソと並び20世紀を代表する巨匠アンリ・マティス。皆さんは、どんなイメージをお持ちでしょう。原色でテキトーな形の裸婦を描いたヒト? まぁ、確かに。

では一体なぜ、マティスは巨匠と呼ばれるのでしょう。細かなことを省いて、とても簡単に言ってしまうと「対象固有の色と形から、アートを解放した」ために、芸術史に大きな足跡を残しました。

伸びやかで明るく、単純に見えるマティス芸術は、彼自身が対象に掻き立てられた感情を「もっとシンプルに」「もっとストレートに」伝えようと試行錯誤を重ねた結果生まれたものです。そのシンプルな形の上に、見たままの色でなく、心が感じた色を大胆に載せていきました。

作品の軽やかさに比べ、マティスの人生は意外にも困難に満ちたものでした。作品ほどは知られていない彼の人生を絡めながら、展示作品を見ていきましょう。

運命の絵の具箱

アンリ=エミール=ブノワ・マティスは1869年の大晦日、ベルギーとの国境に近いル・カトー=カンブレジという北フランスの小村に生まれます。彼の生涯で3度、ドイツ軍に占領された土地柄からくる軍国的教育や、雪に閉ざされた暗鬱な記憶は、マティスに明るいもの、癒しとなるものを終生求め続けさせることになりました。

後半生をほぼ南仏で過ごした彼は「すべては子ども時代の、暗くて狭い抑圧された北から南への逃亡だった」と語っています。

ル・カトー=カンブレジに近い町ボアン=アン=ヴェルマンドワで両親が雑貨商を始め、マティスもそこで育ちます。高級織物の産地だったため、さまざまな色柄の生地を目にして育ち、生涯、布地に愛着を持って収集し、多くの作品にも描き込みました。今回の展示作品の中にも見られますよ。

84歳で亡くなる直前まで創作活動を続けたマティスですから、当時としては頑健な体の持ち主かと思いきや、生まれつき体が弱く、度々熱を出して寝込んでいました。どうも消化管に炎症を抱えていたらしく、何度か経験した大病は腸に関わるものでした。

病弱なためか、何事にも無気力だったマティス少年は、体力的に雑貨商も継げないと考えられ、法律家になるよう父親に勧められます。マティスは言われるまま資格を取得し、法律事務所で助手として働き始めました。

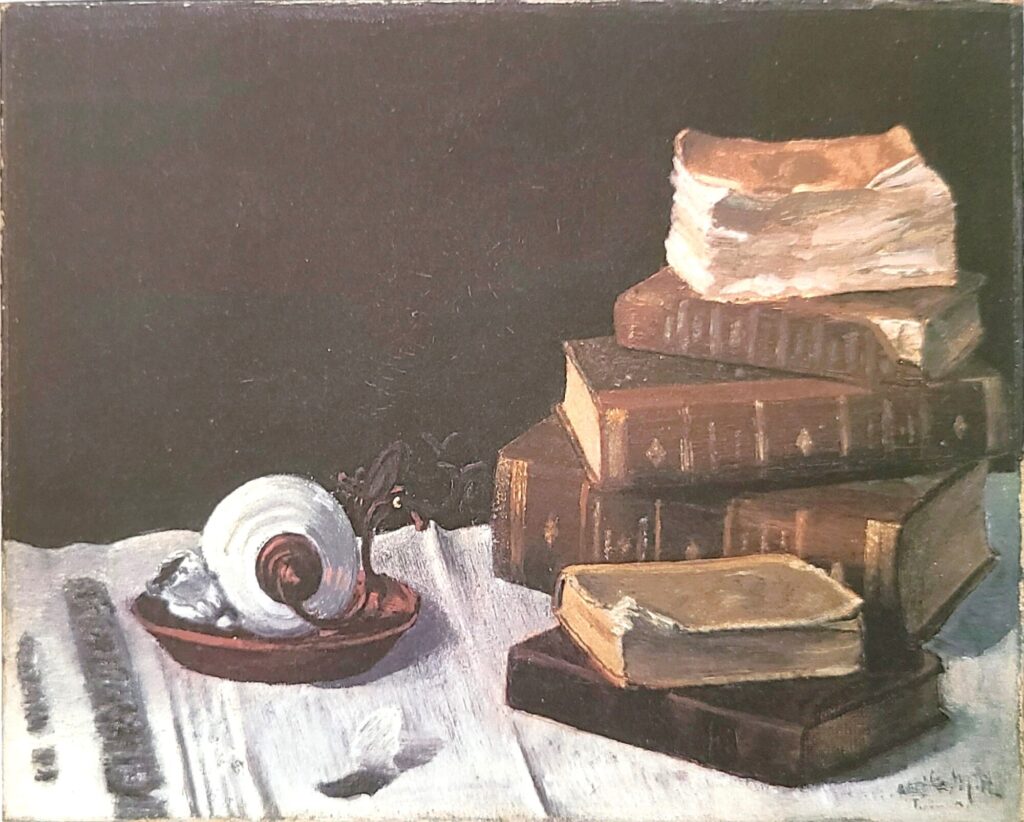

ところが20歳の時、虫垂炎を拗らせて入院。長期療養を余儀なくされます。このとき、陶器の絵付けもしていたという母親が息子に贈ったのが絵の具箱。マティスは「手にした途端、これが自分の人生だとわかった」と言います。「失われた楽園を見出したようなものだ。そこには完全な自由があり、……心の平和が得られた」。すぐ描くことに夢中になり、最初の油絵《本のある静物》を仕上げています。絵によって癒やされたマティスは、生涯、人を癒す芸術をめざすのです。

家族に内緒で、仕事前の早朝だけ地元の美術学校に通いますが、やがてパリで本格的に学びたいと切望し、両親に許しを乞いました。無気力だったマティスがこのときばかりは決して折れず、父親との激しい喧嘩に発展してしまいます。

当時、その辺りでは芸術家になった者などおらず、人生の落伍者のように考えられていたのです。それでも、母親の「1年だけ行かせてやってはどうか」という妥協案により、パリに出ることを許されました。町の人々からは「ばかのマティス」と陰口を叩かれながらの上京でした。

結局、マティスは約束の1年を過ぎても国立美術学校には受かりませんが故郷へも帰らず、名画の模写を売ったり装飾のアルバイトをしたりして食い繋ぎながら、5度目の挑戦でようやく国立美術学校に合格。画家を志したのも遅ければ、その歩みもゆっくりしたものでした。

めまぐるしい画風の変遷

展示は、マティスが最初に描いた上記の《本のある静物》から始まります。隣にはルーヴル美術館で模写した作品も。こんな古典的な絵を描いていたのですね。

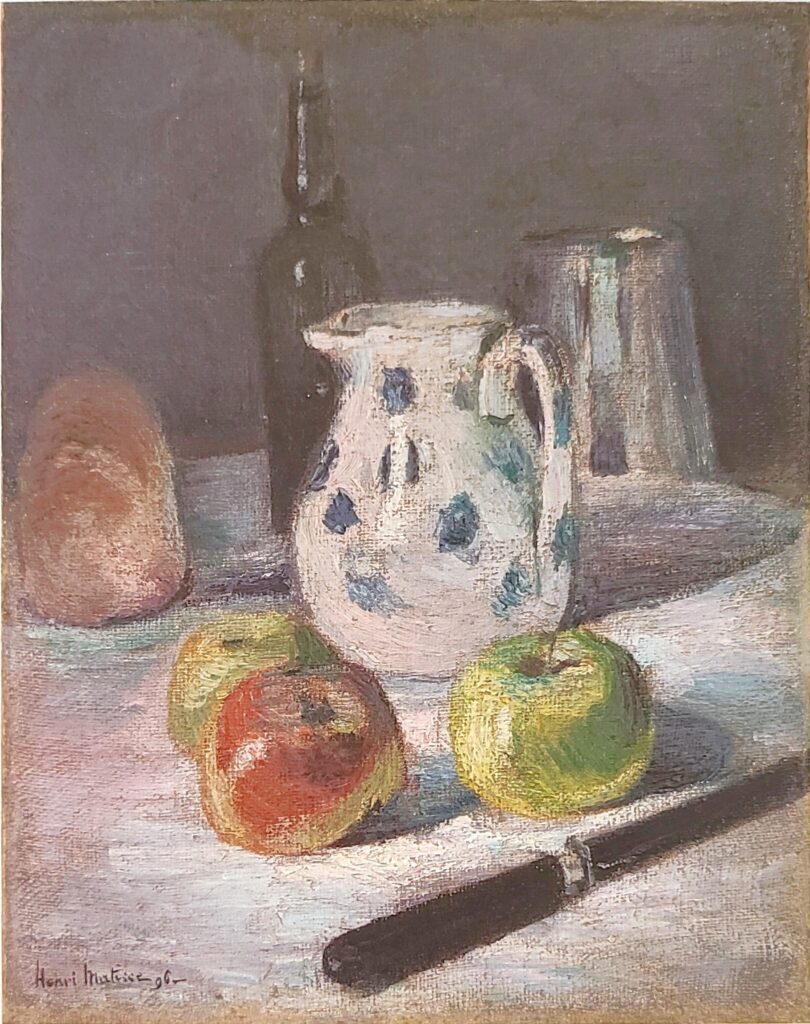

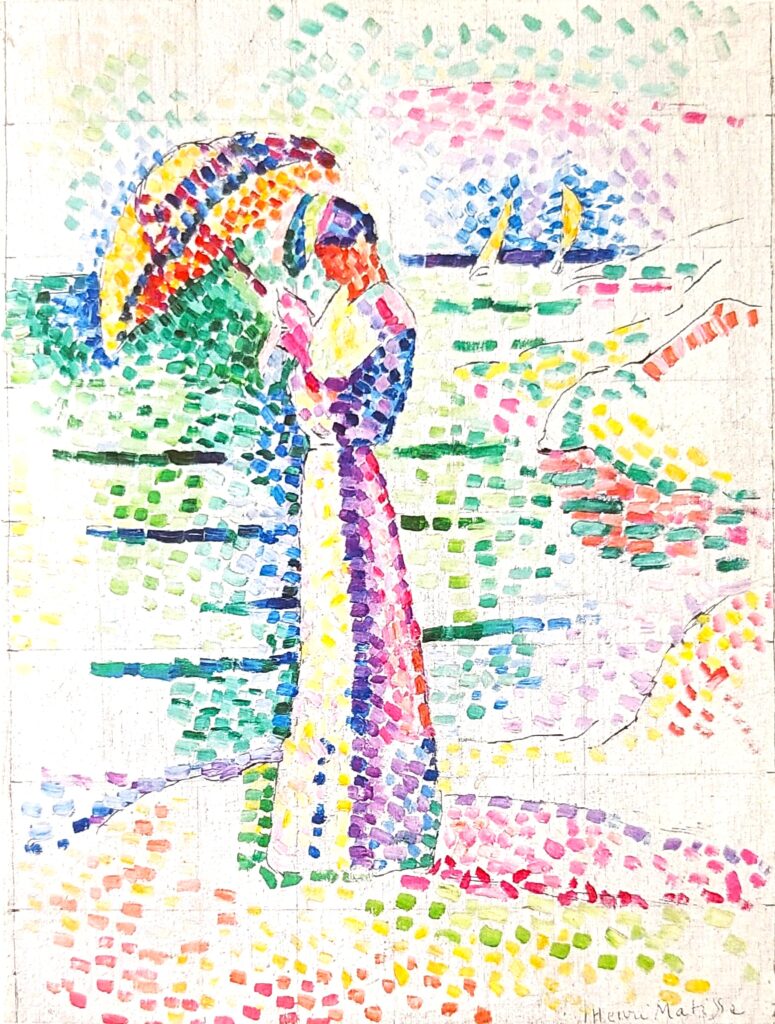

けれど、彼のキャリアはめまぐるしい変化の連続でした。初期には芸術史を辿るように、印象派的な作品、尊敬するセザンヌ風の作品、シニャックに出会うと新印象派的な作品も残しました。そして突然のフォーヴ、その後のオダリスク、晩年には切り紙絵。

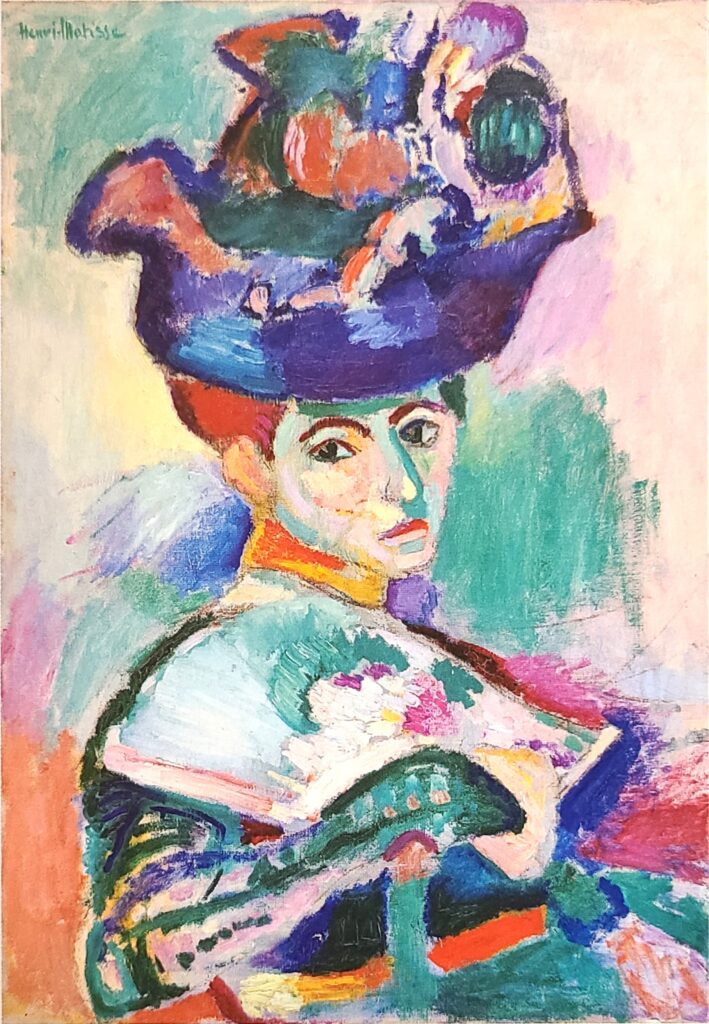

1905年、サロン・ドートンヌの第7展示室は、その春共に絵を描いたマティスとドラン、連絡を取り合っていたヴラマンクなど、仲間たちの作品が並び、その激しい色遣いに「フォーヴ(野獣)の檻」と揶揄されたことから注目を浴びました。

そのとき展示されていた《帽子の女》が前衛絵画の目利きとして知られていたレオとガートルードのスタイン兄妹に購入されたことで、マティスの作品は売れ始め、心酔者も現われ始めます。

※今回は展示されません

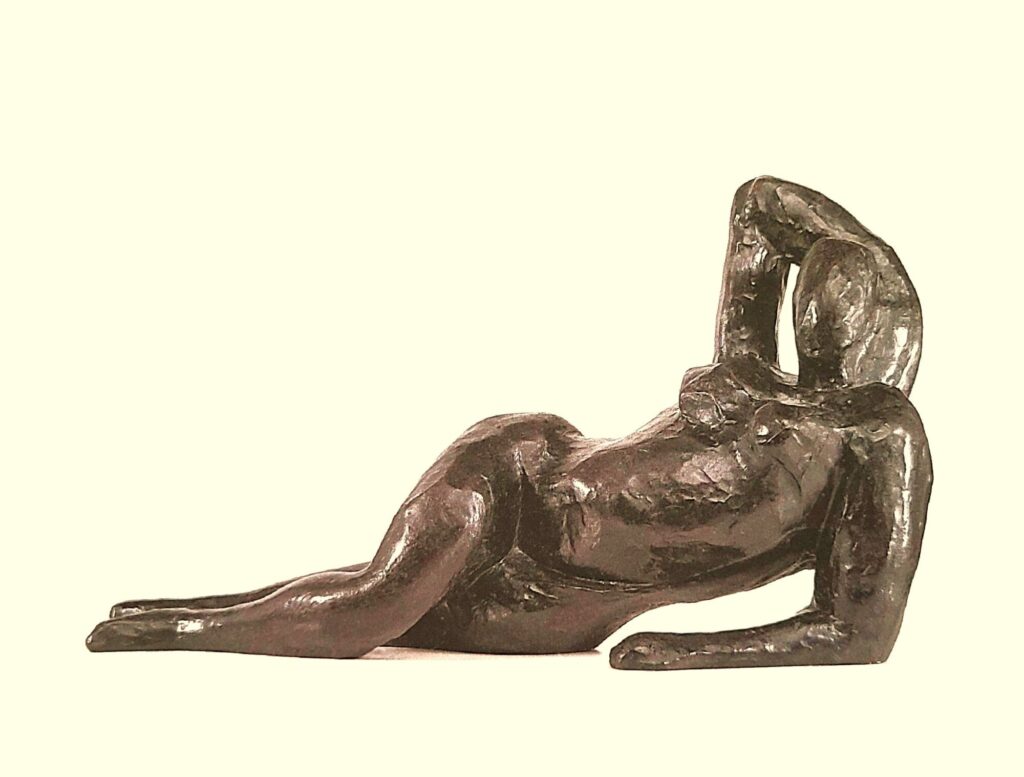

マティスが試みたのはさまざまな画法だけではありません。彫刻やバレエ衣装、本の装幀も手掛けました。彫刻は制作中の絵画でモデルの捉え方を深めるためのものだったようです。バレエ衣装やバーンズ財団の壁画《ダンス》などは、切り抜いた布や紙を用いて構想し、のちの切り紙絵へと繋がっていきます。

今回は前半部分で、作風の変遷や絵画以外に手掛けた作品がコンパクトにわかりやすく展示されています。作風が変わる度、マティスは批判に晒されましたが、シンプルでストレートな表現、人を癒す芸術をめざして変化することを怖れませんでした。1人の画家が描いたのかと思うほど多彩な作品群を楽しんでください。

切り紙絵に至る道

マティスは長年、本人曰く「色彩とデッサンの葛藤」を抱えていました。デッサンをし、色を付け始めると、また別の線が良く思えてきて何度も塗り直す羽目になるというのです。このため、マティスにとって制作は、いつも苦痛を伴うものでした。

1943年に発表した『デッサン-テーマとバリエーション』では、色彩との葛藤から解放され、デッサンを思う存分楽しむ画家の姿が浮かびます。今回も、ひとつのシリーズが展示されていますから、迷いのない闊達な線描のバリエーションを味わってみてください。

さあ、いよいよ切り紙絵を鑑賞しましょう。今回、《花と果実》が同展のために修復を施され、日本で初公開されています。

その華やかさとは裏腹に、マティスが切り紙絵を制作するようになったのは、大病が原因でした。生涯に3度戦争を経験し、息子たちの出征や、ゲシュタポによる妻と娘の逮捕などさまざまな困難を体験したマティスですが、特に晩年の病魔との闘いは壮絶でした。

第二次世界大戦中、フランスがドイツ占領下にあった1941年1月、71歳のマティスは腸閉塞の手術を受け、一時は生命の危機に陥ります。一命を取り留めますが、その後は人工肛門を装着し、苦痛と闘いながらの制作になりました。それでも、友人には「絵があればこそ、人生は生きるに足る」と語ったマティス。その魂が観る者の胸を打つのかも知れません。

体力が衰えベッドでの制作が増えたマティスは、助手が彩色した紙を切り抜いて貼り付ける切り紙絵の手法を多く採用するようになりました。切り紙絵を制作し始めると、切った瞬間にデッサンは完成し、長年の葛藤が解決されたのです。制作の苦痛から解放されたマティス自身の喜びがそこにあるからこそ、鑑賞する私たちも「自由」や「解放感」を感じるのでしょうか。

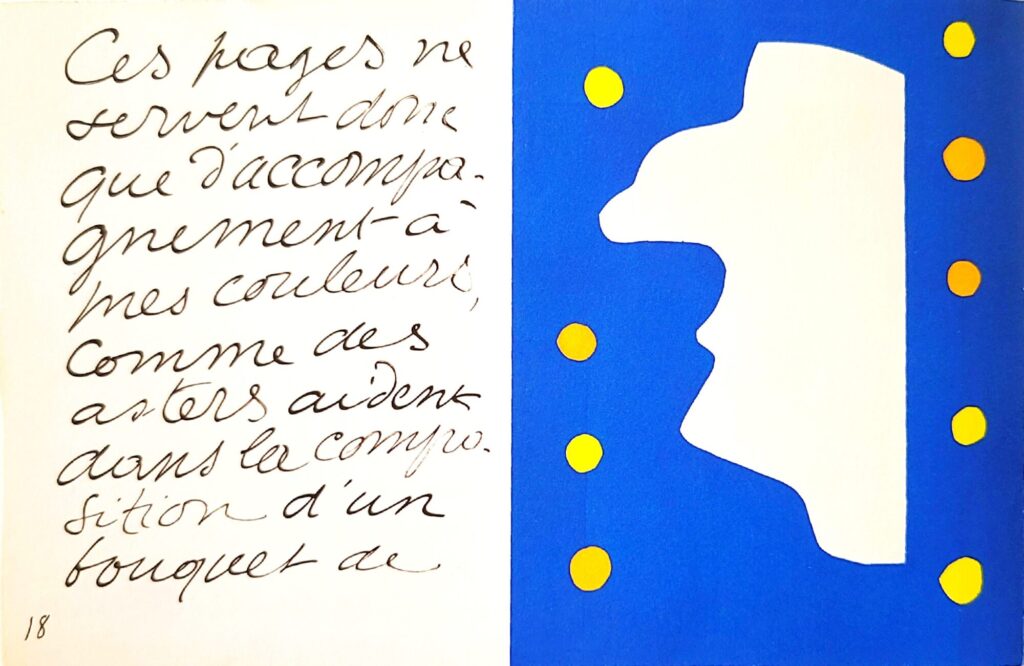

今回は切り紙絵の傑作、1947年出版の『ジャズ』全20作品が展示されています。添えられている文字にも注目してください。これはマティスが自筆で添えたものですが、彼は文字も含めて全体をデザインと考えていたようで、文章は隣り合う絵とは関わりなく、自身の芸術や信仰、幸福、愛などについて書いた、とりとめもないものです。

ロザリオ礼拝堂

そして最後に、マティス芸術の集大成となったヴァンスのロザリオ礼拝堂内部が再現展示されています。夜明けから日没までの陽光を3分ほどで再現し、ステンドグラスの落とす光が刻々と変化していく様を鑑賞できます。

マティスは礼拝堂の設計から内装、司祭の上祭服や燭台など小物まですべてを手掛けましたが、計画当初には「あのオダリスクの画家が?」「神への冒涜だ!」と激しい批判を浴びました。優れた現代美術で宗教美術を活性化させようとする運動や、人を癒す芸術をめざしてきたマティスがキャリアの総仕上げにしたいと願った強い想いもあって制作は実現します。

マティスはロザリオ礼拝堂の完成に、文字通り心血を注ぎました。車輪の付いたベッドの上に詰め物をして上半身を支え、長い棒の先に取り付けた筆で、壁に貼った実物大の紙に納得できるまで何度でも繰り返し下絵を描きました。自身は報酬を受け取らず、寄付を募ったり、自作を売って費用に充てようとするなど、資金面での協力も惜しみませんでした。

マティスは「人々が日々の悩みや心配事を忘れて、もっと高いところへ昇れるように」と、礼拝堂を設計しました。その想いに、ぜひ触れてみてください。

礼拝堂が完成すると「もういつ死んでもいい」と語ったマティス。そのあとに仕上げたのが切り紙絵の傑作「ブルー・ヌード」のシリーズでした。今回はシリーズ中、最初に取り掛かり、最後に仕上げた作品が、ロザリオ礼拝堂に関わる作品群の前に展示されています。

シリーズ中、この作品だけは下描きの跡が無数に残り、切り紙も継ぎ接ぎだらけ。けれど、個人的には一番美しい「ブルー・ヌード」だと思います。どうでしょう、ストレートに伝わるものがありませんか?

1954年、84歳のマティスは、病魔に苦しみながらロックフェラーに依頼されたステンドグラスのデザインを仕上げます。翌日、第二次世界大戦中から献身的に創作を支えてくれた助手のリディアの横顔をスケッチして「これでいい」と言いました。そして翌11月3日、息を引き取ります。長く苦しく、実り多い生涯でした。

P.S. ショップでは思わずアレコレ買ってしまいました。買い過ぎ注意、ですね。

執筆協力させていただいた同展のガイドブックも販売しています!