新コラム【たまゆらあーと】Vol.6

果てしない破壊と変容「ピカソ 青の時代を超えて」

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

箱根のポーラ美術館で、開館20周年記念展「ピカソ 青の時代を超えて」が開催されています。

「天才画家ピカソ」の名を知らない人はほとんどないでしょう。

彼を形容する言葉はたくさんありますが、19世紀の印象派が旧習から絵画を解放したとすれば、ピカソはキュビズムを発明し、目に見える物質の形から絵画を解放することで20世紀最大の巨匠となりました。

91年に及ぶ生涯だったとはいえ、版画や挿絵、彫刻や陶器まで含めると15万点近くの作品を残したというのですから、その旺盛な創作意欲は驚くべきものです。ちなみに「もっとも多作な美術家」としてギネスブックにも認定されています。

あまりに多様な変遷を遂げるその作風から、「青の時代」「薔薇色の時代」「キュビズム」など、年代毎に企画展が組まれることも多いピカソですが、今回は、彼のキャリアの最初期「青の時代」の作品を科学的成果も含めて展示し、さらに晩年の作品に至るまで展覧することで、ピカソ芸術の変遷と、同時に通底するものも探っています。

人生の悲哀を描いた若きピカソ

1881年、スペインのマラガに生まれたピカソは、美術教師だった父親の手ほどきを受け、早くからその才能を開花させました。15歳で初の油彩画大作『初聖体拝領』を制作、19歳で親友の画家カサジェマスとパリに出ます。ところが翌年、このカサジェマスが自殺。「青の時代」が始まるきっかけは、まさにこの出来事だったとピカソは回想しています。

まだ絵も売れず極貧の生活。彼は、囚人や社会の片隅で息を潜めるように暮らす人々に心を寄せ、その哀しみを青に託すように制作を続けました。

近年の科学研究で、「青の時代」の貧しかったピカソが、ほとんどの作品でカンバスを再利用していたことがわかっています。技術の進歩により、作品の下に隠された絵の詳細もわかるようになってきました。

もともとはどんな絵が描かれていたのか、それをどのように再利用したのか。下塗りのように利用したり、中には、下の絵を部分的に浮かび上がらせている例もあり、天才の制作プロセスを垣間見ることができます。

企画展最後の展示室で、映画『ミステリアス ピカソ-天才の秘密』(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督)から『ラ・ガルーブの海水浴場』の制作風景部分が上映されています。実際には5時間ほどの制作風景を10分ほどに編集したものですが、当時74歳のピカソは驚くほどためらいもなく、今描いたばかりの線や色を新たな線や色で破壊していきます。刹那刹那に生み出される線にも色にも迷いはなく、それはどれも美しいのですが、彼自身が納得するまで破壊と変容は続きます。彼の創作に懸けるエネルギーの一端を垣間見ることができます。しかし、その「破壊と変容」は、すでにそのキャリアの最初期「青の時代」に兆していたこともわかります。

「女、女、いつでも女の画家」

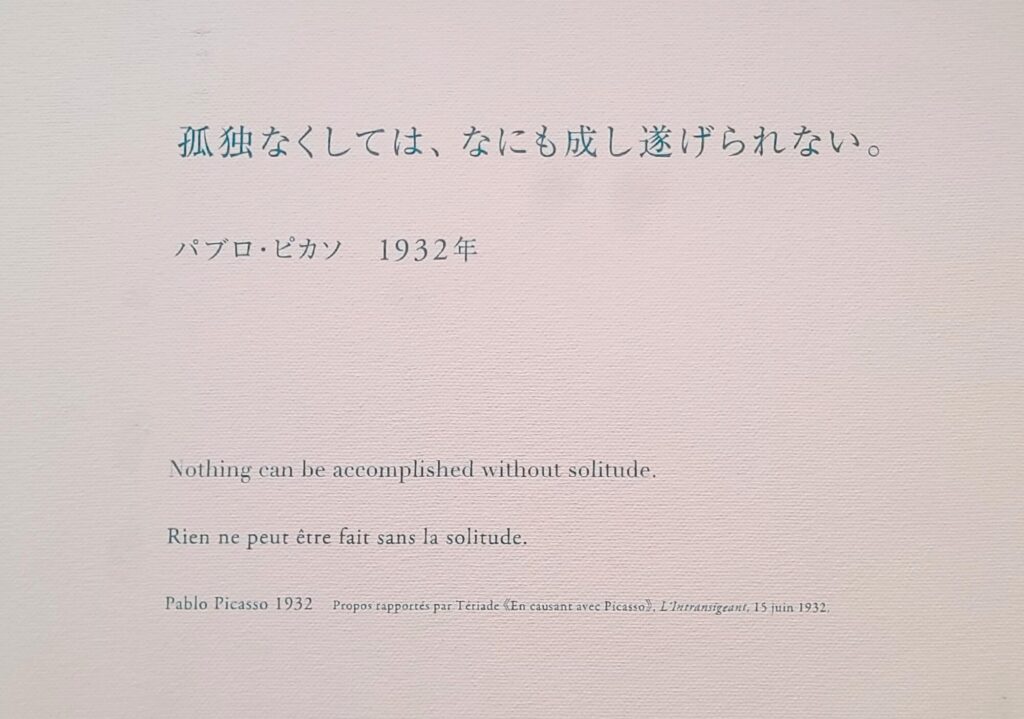

第三展示室の最後に、「孤独なくしては、なにも成し遂げられない」というピカソの言葉が掲示されています。

この言葉に違和感を覚えるほど、彼の人生は多くの女性に彩られていました。

婚姻関係にあった、子をもうけた、或いは一定期間共に暮らしたとわかっている女性だけでも7人。2人のみならず3人、4人と同時に関係し、「1人を選ぶことなどできなかった」と発言したこともあります。創作のみならず、女性を愛するエネルギーも人並み外れていたのでしょう。彼自身、「女、女、いつでも女の画家」と自らを評しています。

ただ、制作をするその時は自身の世界に埋没していた。彼にとっては耐えがたいその孤独が、創作のエネルギーにもなっていたかもしれません。 彼は関わったほとんどの女性の姿を作品に残しています。中でも、マリー・テレーズは形も色もやさしく美しく描かれています。

最初の妻、オルガとの亀裂が深刻になると、怒りを爆発させる鬼の形相の彼女を描き、世紀の傑作『ゲルニカ』制作を見守ったドラ・マールとの仲が危うくなると、彼女を『泣く女』として描きました。 ピカソの人生に深く関わった7人の女性のうち、1人は交際中に早世し、最初の妻とは死別、2人はピカソの死後自殺しています。希代の天才と、その一部であっても共有する人生とはどのようなものだったのか。それは当人のみが知るところですが、ピカソが彼女たちを、そのときどき心底愛したことは間違いないでしょう。

変わらなかったもの

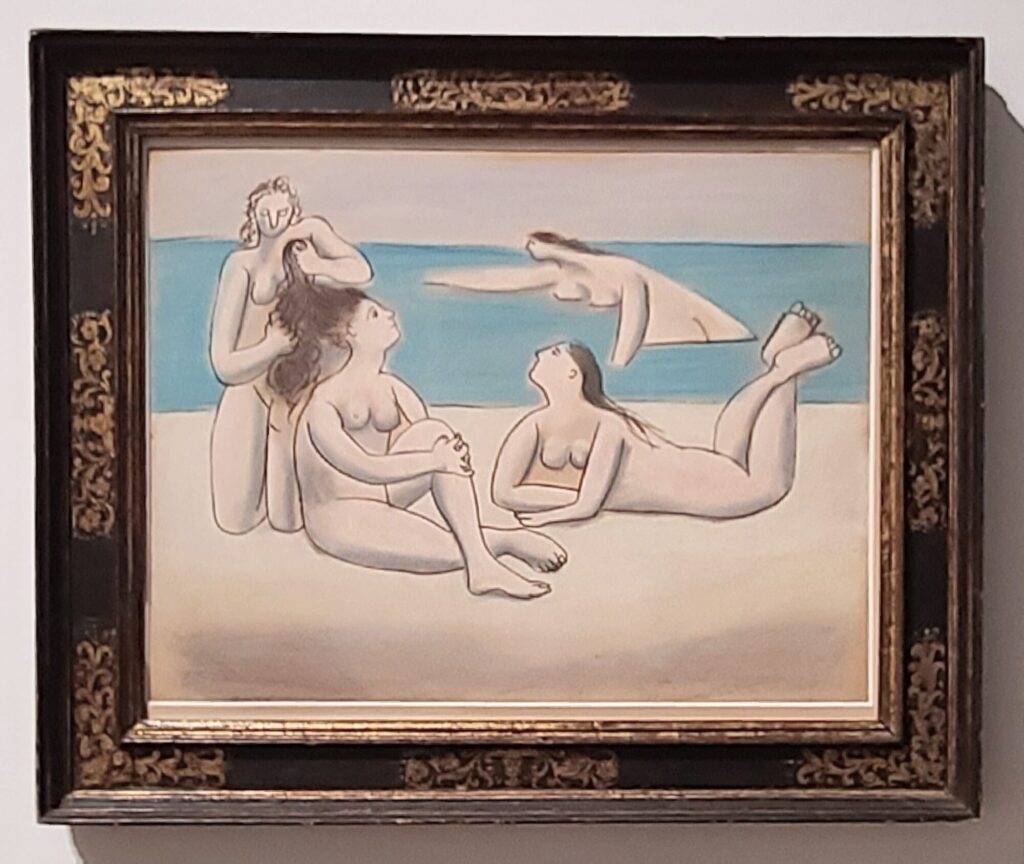

第三展示室の冒頭に『4人の水浴する女』が掛かっていました。

ピカソが、いかにも楽しそうに線を引き色を塗るさまが思い浮かぶようではありませんか。

苦しんだ「青の時代」、夢見るような「薔薇色の時代」、そして絵画史に挑んだ革命的「キュビズム」。それらの時代を経て、手法にも色にも囚われず、自由にパステルを滑らせているように見えるのです。

キュビズム確立以降、古典的な作風に立ち戻ったり、シュルレアリスムの影響を受けたりしながらも彼は、作品によってさまざまな手法を用いるようになりました。

初めて観たら、同一人物の作品とは信じられないかも知れませんね。

様々に作風が変遷し、やがて混在するようになっても、彼は常に破壊と変容を怖れない芸術家でした。そして常に、人や命への生々しい愛を描き続けたのだと私は感じます。

どの手法を用いていても、彼の作品はどれも彼自身のようなエネルギーを放ち、美しい。それが、ピカソをピカソたらしめているのではないでしょうか。

久しぶりに彼の作品を堪能しました。

企画展コースメニューも美しく、とてもおいしかった!

幸せな一日になりました^^