「たまゆら あーと」Vol.13

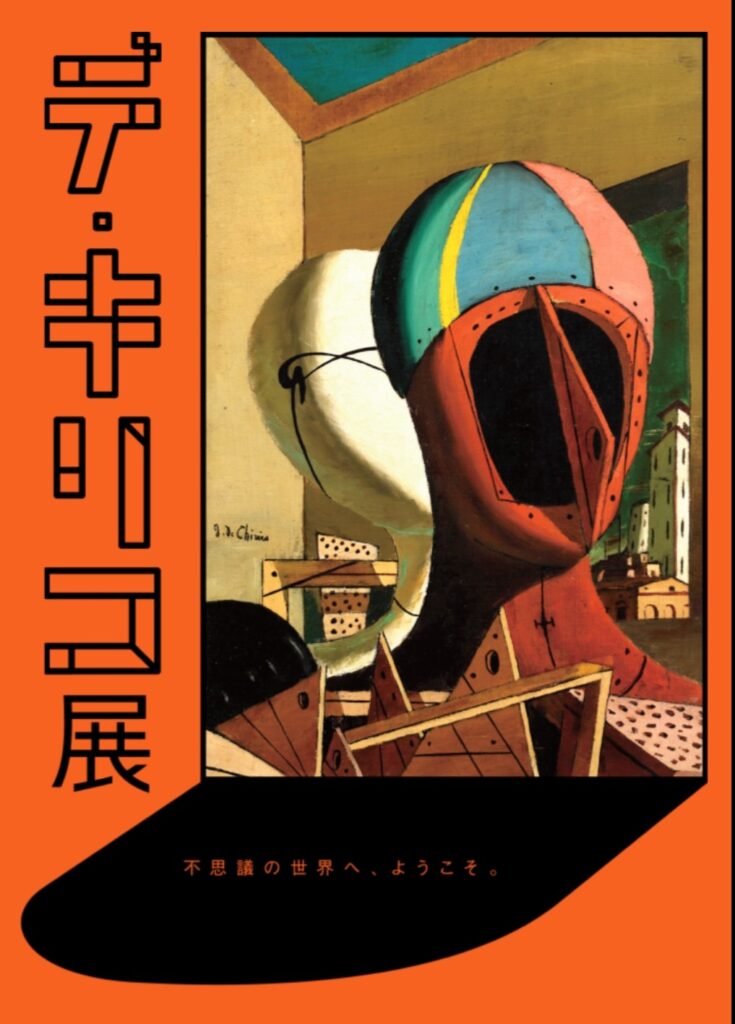

「デ・キリコ展」

謎を愛し、楽しむ

皆さま、こんにちは。松井亜樹です。 『マダム・モネの肖像』(単行本2018年、文庫改訂版2020年、幻冬舎刊)では、クロード・モネと妻カミーユの出会いから別れまでを印象派誕生の軌跡と共に追いました。 こちらでは、開催中の展覧会やアートな話題をご紹介していきたいと思います。

東京都美術館で『デ・キリコ展』が開催されています。日本では約10年ぶりの大回顧展。70年に及ぶキャリア全体を網羅した貴重な機会です。

デ・キリコと言えば、何やら妙で不穏な絵を思い出しますね。

ルネ・マグリットやサルバドール・ダリらシュルレアリストたちに先駆けて不思議な絵を描いた人です。デ・キリコ本人は自身の絵を「形而上絵画」と名付け、自らをシュルレアリストとは認めませんでしたが、いわば「不思議な絵」の元祖です。その元祖はなぜ生まれたのでしょう。私たちは彼の作品をどう楽しむべきでしょうか。

形而上絵画とは、ニーチェやカント、ショーペンハウアーなど哲学書を愛読したデ・キリコ本人が語った「pittura metafisica」をほぼ文字通りに訳したものです。何やら小難しい訳語になってしまったばっかりに、必要以上に敬遠されているかも知れません。

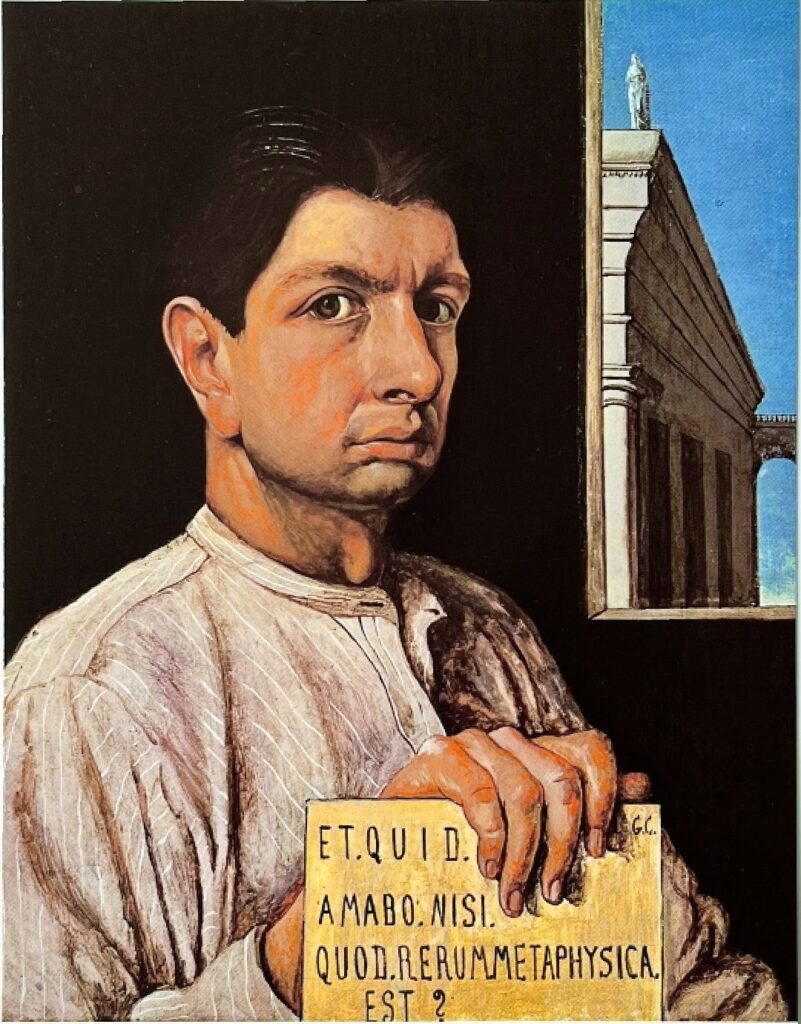

デ・キリコには「謎以外、何を愛せよう」と訳される言葉の入った自画像があります。この「謎」という言葉、「形而上的なもの」と訳されていることもあります。形而上絵画とはつまり「謎の絵画」と言い換えても差し支えないでしょう。

最初に、この形而上絵画が生まれたときのことをご紹介しておきましょう。

1910年、デ・キリコ22歳の秋、フィレンツェのサンタ・クローチェ広場のベンチに腰掛けていたときのこと。彼は「あらゆるものを初めて見ているかのような不思議な感覚」に陥ります。そのとき脳裏に浮かんだ構図から生まれたのが最初の形而上絵画《ある秋の午後の謎》で、「こうして生まれた作品を、私は『謎』と呼びたいと思う」と語りました。

常ならぬ感覚を覚え、そのとき頭に浮かんだ絵を描いた。シュルレアリストたちが、辻褄の合わない夢の中の出来事を絵にしたのと似ています。フロイトの影響を受けた彼らが言うには、そこにこそ真実が含まれているのです。

デ・キリコはこんな言葉も残しています。「風変わりで色とりどりの玩具でいっぱいの、奇妙な巨大ミュージアムを生きるように、世界を生きる」。この世は謎に満ちている。「風変わり」とか「奇妙」だと思いながら、それらを楽しみ、時折立ち現れる真理に目を凝らす。デ・キリコが傾倒したニーチェによれば、唯一の真実などなく、解釈があるのみ。世界はどのようにも解釈されるし、無数の意味を持つのです。

正解など求められていないのですから、楽な気持ちで会場を巡ってみましょう。

「謎の絵画」誕生の原点

1888年7月10日、ジュゼッペ・マリア・アルベルト・ジョルジョ・デ・キリコは、イタリア貴族を両親に、ギリシャのヴォロスで生まれます。鉄道技師たっだ父の仕事のため、一家はギリシャ国内で転居を繰り返し、彼らは常に異邦人かつ新参者であり続けました。最も古い記憶に残る姉アデライデは、彼が3歳の頃に病気で亡くなっています。それらは彼の人格、芸術と無関係ではないでしょう。

少年期にはギリシャ・トルコ戦争、青年期に第一次世界大戦、壮年期に第二次世界大戦と3度の戦争を体験。「無数の怖ろしい、胸の痛む、……ときには胸の悪くなるような光景を目の当たりにした」と本人は回想しています。

幼少期から家庭教師にイタリア語、ドイツ語、フランス語を学び、楽器演奏やデッサンの手ほどきも受けていますが、やがて移り住んだアテネでは理工科大学の美術学校に進学し、やはりデッサンの習熟に年月を費やしています。ピカソ、マティスらの潮流には乗らず、キャリアの最後までものの形から離れなかった秘密はこの辺りにあるかもしれません。

アート界の新星に

16歳で敬愛する父親を亡くしたあと、ドイツ、ミュンヘンの王立美術学校に進学しますが、そこでニーチェ(1844-1900)らの哲学に傾倒するのです。

そして1910年、22歳の秋に初めて形而上絵画を制作した経緯は上記の通り。1913年、パリのアンデパンダン展にデ・キリコの形而上絵画が展示されると、ピカソら前衛芸術家や批評家たちの注目の的となり、25歳にして新時代の寵児となりました。

このころ、つまりデ・キリコの画業の中でも初期の形而上絵画は大変人気があり、世界中に散逸しているため、まとまった数が展示されるのも同展の見どころの一つです。

妙に長い影、大き過ぎる塔、人気の無い物陰から何か飛び出してきそうな不穏さ。なぜ、これはここに、こんな向きに置かれているんだろうという疑問。不思議だなと思ううち、それでは普通とはどうだったろう、なぜそれを普通と思うのだろう、そんな風に謎が謎を呼ぶのです。私たちが信じる常識の危うさを突かれているようでもあります。

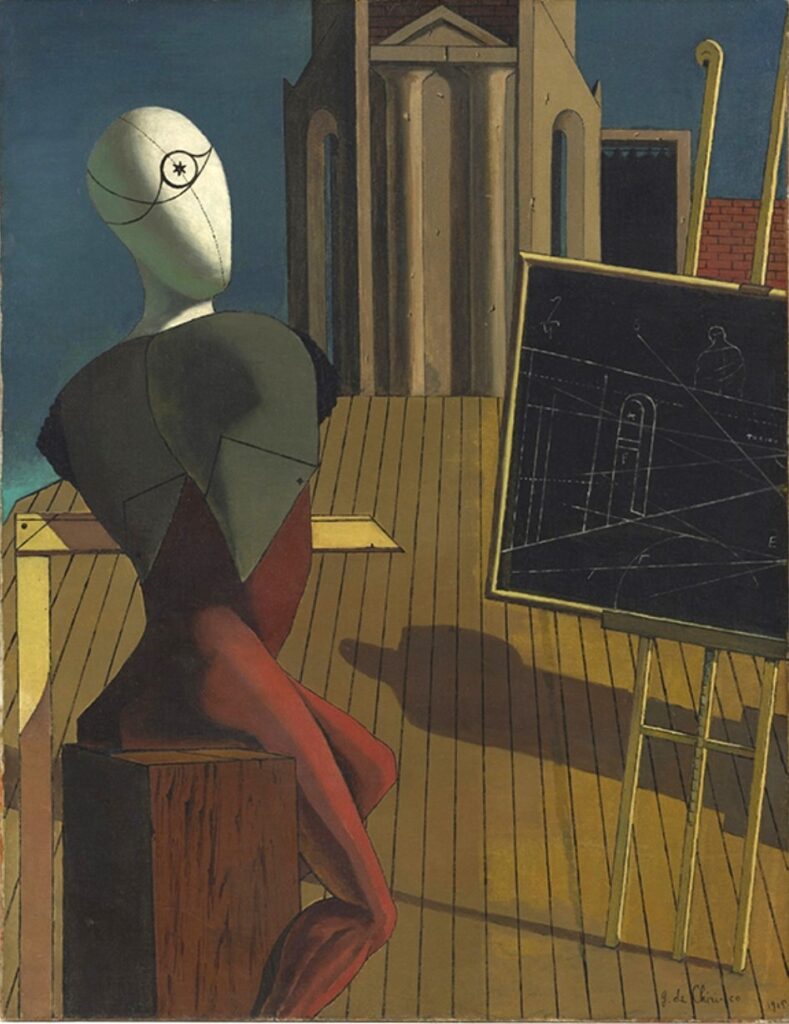

史上初、マヌカンを描く

1914年、第一次世界大戦勃発の頃から、彼の作品にはマヌカン(よく知られたカタカナ言葉で言うとマネキンですね)が登場するようになりました。

このマヌカンを絵画に登場させたのもデ・キリコが最初だったと言われ、芸術界に大きな衝撃を与えます。彼は、画家たちが苦心してきた人間の表情描写を拒否し、無機質な「モノ」として描きました。なぜ、人間でなくマヌカンなのか。それらを人間的な文脈に置くことで、第一次世界大戦中、顕著になった人間性の喪失や疎外感が一層際立っているように見えます。

一連のマヌカン作品の中でも、今回出品されている《予言者》は構図も色彩も美しいですよ。ぜひ本物を観ていただきたい作品です。

古典への回帰と新形而上絵画

第一次世界大戦が終結した翌1919年、ローマにあるボルケーゼ美術館でティツィアーノ(1490頃~1576)の作品を前にしたとき「天使の歓声が聞こえ、復活を告げるラッパが鳴り響いた」と感じるほどの衝撃を受けます。以降デ・キリコは、過去の巨匠たちの技術を学び始め、古典的な題材の作品を描くようになりました。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団/ローマ

ところが、この古典回帰が、彼を新時代のリーダーと崇めていたパリのシュルレアリストたちの不興を買います。激しい議論の応酬の末、彼らとは絶縁し、2度と元には戻りませんでした。

デ・キリコにしてみれば、シュルレアリストら当時のアヴァンギャルドの画家たちが、捨て去って見向きもしない技法や題材を拾い集めて描くことで、今や主流となってしまったアヴァンギャルド(既に概念として矛盾しています)に対抗する、つまり一層“新しく”なることを意図していたかも知れません。

彼の古典絵画は題材も技法も過去の巨匠たちに習いながら、どこかヘンなのです。例えば上の裸婦。足の裏が汚れた裸婦なんて見たことないと思いませんか。やはり彼は20世紀の前衛画家だったと気付かされるのです。画面の中に、デ・キリコならではの“ヘン”を探してみるのも楽しいですよ。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団/ローマ

デ・キリコは90歳まで長命しましたが、最晩年の10年間、新形而上絵画という新たな形式に取り組みました。再び「謎」が繰り広げられますが、初期の形而上絵画に比べると色調は明るく、のびのびと自由な作風です。或いは、年齢を重ねたからこその軽やかさだったかも知れません。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団/ローマ

画業と人生を支えた自意識

後回しになってしまいましたが、同展の展示は自画像から始まっています。

自画像というのは、描く画家と描かない画家にはっきりと分かれますが、デ・キリコは圧倒的に前者でした。生涯で何百枚もの自画像を描いたと言われます。

レンブラント、ゴッホ、ムンク、シーレ。自画像を多く描いた画家たちは、さまざまな理由からそれを描きました。モデルを雇わない自画像は、お金も掛からず時間的制約もありません。そのために、ゴッホの作品には自画像が多いと言いますが、彼の自画像(のみならず全ての作品)は魂の叫び、レンブラントやムンクの自画像はいわば日記、そしてシーレの自画像は強烈な自意識の表れだったように思います。

デ・キリコを上記の誰かに当てはめるとしたらシーレ。明らかに自分を立派に見せている作品もあり、ナルシシズムが感じられます。巨匠の人生に非難や孤立は付きものですが、デ・キリコはとりわけ他者との衝突や非難の応酬が多かった画家です。自画像に見られる自己愛の強さも、自身の芸術だけを追い続ける人生を全うさせた大きな要因となったことでしょう。

最初に飾られている《自画像》を見て、いきなり不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。この作品、鑑賞者が白い石膏像(これもキリコです)を見るとすると、石膏像はデ・キリコ自画像を、デ・キリコ自画像は鑑賞者を見ているという視線の三角関係になるのです。画家が100年以上前に仕掛けたトリックです。

古典回帰していた頃の自画像にはちょっとびっくり。まるで王様です。17世紀を「絵画の黄金期」と捉えていたデ・キリコは、自身をその時代の巨匠になぞらえる、またその継承者として位置づけたかったのでしょう。本人に比べ、後方の兵士や馬の小さいこと!

154×100㎝ ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団/ローマ

何を描いても画家自身になってしまう、という点ではゴッホにも似ています。マヌカンを描いていても画家自身に見える、あるいは弟を描いていても、その中に自身を忍ばせます。弟の肖像画に登場するケンタウロスは、父亡き後弟を教え導いた自身の姿を投影したものと考えられています。

長い闘いの果て

デ・キリコの初期形而上絵画は大変人気があったこともあり、贋作が多く出回りました。本人自身、人に頼まれたりして同じ作品を描き直していたことも問題を複雑にし、度々裁判沙汰にもなりました。時には、間違いなく自分の作品なのに「贋作だ」と主張し敗訴したこともありました。

度重なる引っ越し、祖国を持たない感覚、シュルレアリストたちとの激しい論争、繰り返す贋作裁判、それらにも負けず常に我が道を貫いたデ・キリコ。70年間、常に進化を求め続け、何より自身に忠実であり続けました。

幼い頃から数え切れないほどの転居を繰り返したデ・キリコでしたが、1948年、ローマのスペイン広場に面した17世紀の建物の上部3階分を住まいとし、1978年に90歳で亡くなるまでの30年間、数少ない、しかし常に強力な支援者の1人であった愛妻イザベラ・ファーと暮らしました。現在では、彼のキャリアを網羅する作品を展示し、彼らが暮らした当時の様子を伝える「ジョルジョ・デ・キリコ邸宅美術館」となっています。

P.S. 今回、デ・キリコの彫刻作品も展示されています。これがなかなか素敵なのです。絵画作品中のキャラクターたちが3Dになって、全方位から観察できるのです! 「彫刻は柔らかく、温かくなければならない」というデ・キリコの言葉、きっと実感できますよ。

イーザ・デ・キリコ財団/ローマ

ショップではA5版ファイルとマグカップを購入。

少しでしたけど執筆協力させていただいた『芸術AERA デ・キリコ大特集』。入場料金100円割引券付き!です。