花の季節に、大阪方面を巡ってきました。

いつもより早起きした甲斐あって、午前11時ころ兵庫県立美術館に到着。最寄駅から美術館までは「ミュージアムロード」と名付けられ、ちょうどコブシ並木が満開でした。

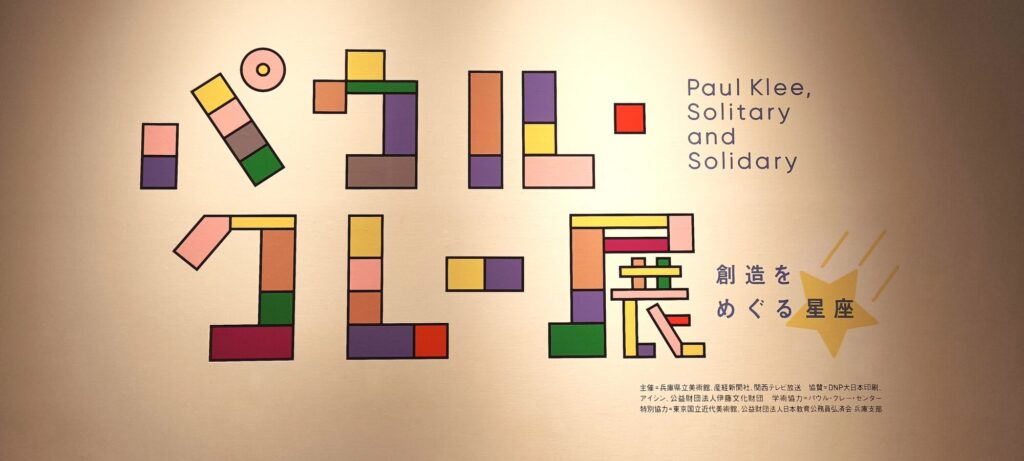

最初の目的はこれ。

パウル・クレーの大回顧展です。残念ながら東京には来てくれないので、こちらから押しかけて行ったのでした。

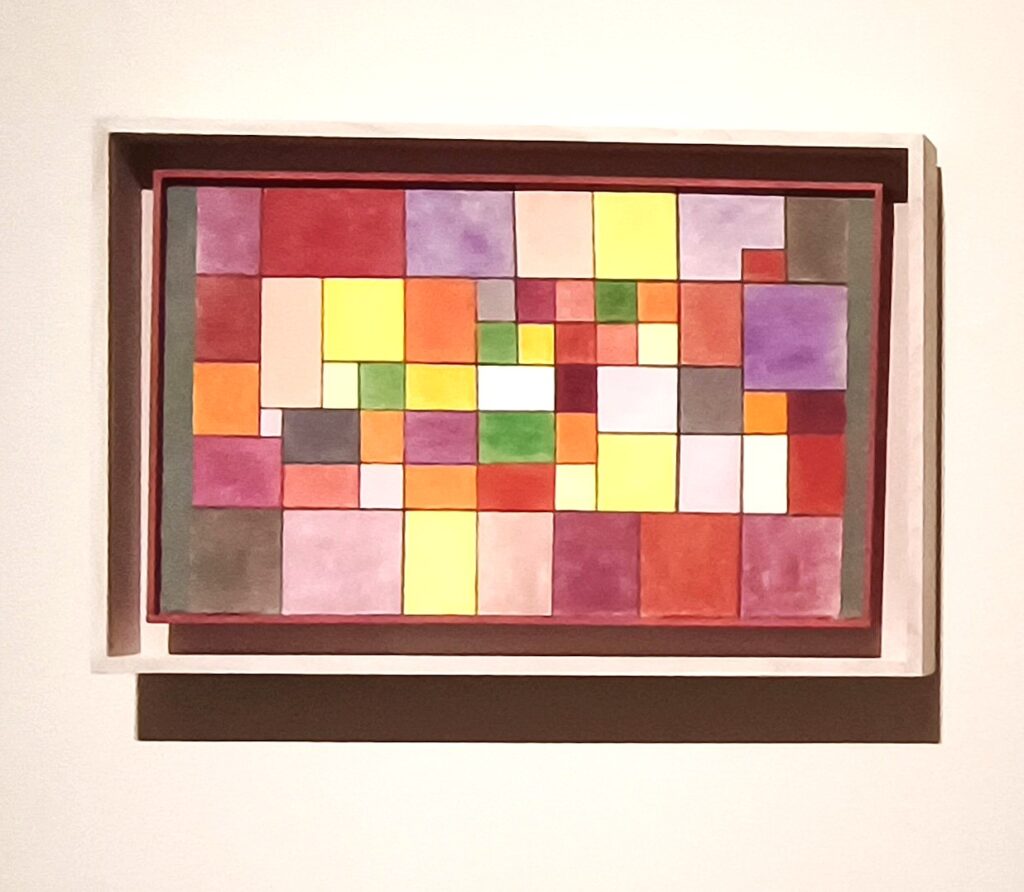

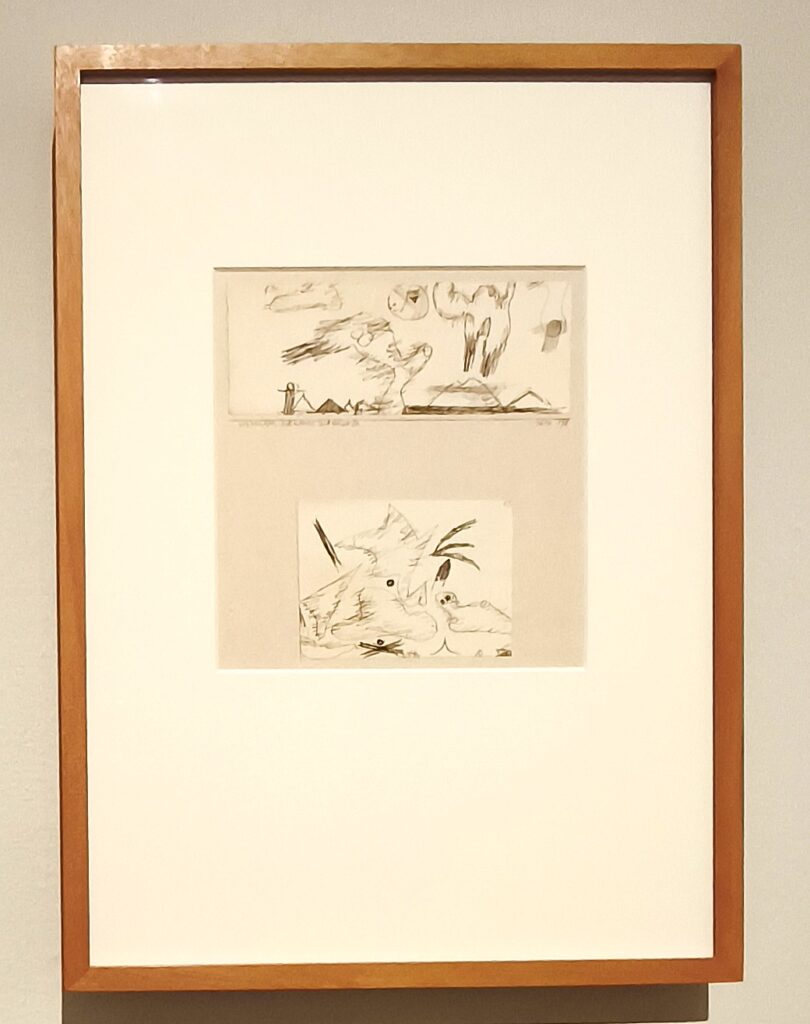

クレーと言えば、淡い色調のパネルを組み合わせたようなモダンな作品に惹かれてきましたが、今回は初期から生涯にわたる大回顧展。初期には線描画を多く描いていたんですね。

この女性、味わい深いですよね。

この展覧会では、「孤高の画家」と呼ばれてきたクレーの、さまざまな交わりやその影響を明らかにしています。

カンディンスキーと交わり、ピカソやブラックの作品に触れ、チュニジア旅行でイスラム文化の影響も受け、私たちの知るクレーが表れ始めました。

(リヴィア・クレー寄贈品)

明るくモダンな作風からは想像もできないけれど、クレーは辛い時代を生きた人でした。第一次世界大戦では出征し友人たちを失い、その後ようやく評価も高まってバウハウスなどで教授も務めるようになりましたが、1933年に成立したナチス政権によって「退廃芸術家」と烙印を押されます。迫害を逃れ、生まれ故郷スイスに亡命したクレーは、1940年、同地で息を引き取りました。

心の傷を映したような作品は、今回初めて目にしたように思います。或いはこれまで、そうとは気付かなかったのかもしれません。

クレーの作品を胸に氾濫させつつ、美術館を探検。ここ兵庫県立美術館は、安藤忠雄が手掛けたものです。

そして、シンボルともいえる青リンゴ。

このオブジェもデザインした安藤忠雄は、「未熟で甘酸っぱくとも明日への希望に満ち溢れた青リンゴの精神」を讃えています。青空になんと映えること。

さて、少しばかり長居してしまいました。急いで大阪へ。午後2時少し前に中之島美術館に到着。

ぜひ観たかったのはこちら。

生誕150年を迎える上村松園の大回顧展ですが、こちらも東京には来てくれません。

会場内では、ときどき撮影できる作品も。

後ろ姿というのはたいてい魅力的ですが、《待月》はまた格別。

絵の修行に加え、「女のくせに絵なんか描いて」「女なぞ絵描きになれるものか」という世間とも闘わなければならなかった松園。唯一最大の支援者は母・仲子でした。どんなときも松園を励まし支え、家が火事で燃えた時にも「(家財はいいが)絵は同じものが描けぬだけに惜しいな」と嘆いたと言います。

母を失った年、松園がその在りし日の姿を想って描いた《青眉》は冒頭に展示されていました。娘の才能を信じ、その才によって自立できることを願った母と、母に感謝し努力を怠らなかった松園との絆が、改めて心に残る展覧会でした。

《青眉》も《わか葉》も《鼓の音》も撮影はできなかったので、心に焼き付けて美術館を後にしました。《序の舞》は後期に展示されるそうです(これは東京でも見る機会があると思いますが)。機会のある方はぜひ。

翌日には和歌山に移り、紀州徳川家の和歌山城などを回って、有吉佐和子記念館にも立ち寄りました。

さらに翌日、紀の川市で「華岡青洲の里」を訪れ、青洲の墓所にもお参りしてきました。「この墓の真正面に立つと、すぐ後に順次に並んでいる加恵の墓石も、於継の墓石も視界から消えてしまう。それほど大きい」と結ばれた『華岡青洲の妻』の記述を実感できました。

今回は、桜も桃もコブシもツバキも菜の花も満開で、展覧会の外でも眼福の旅になりました。幸運に感謝。

文と写真:AM